ようこそ職場参加ビューロー・世一緒へ。

◇地域の困窮や孤立が深まっている現状に対し、雇用と福祉の狭間の身近な仕事おこしを目的に、福祉施設利用者や在宅の障害者の社会参加を兼ねて、本人たちによる定期的な事業所訪問や困窮者等をまじえたグループ・アルバイトを実施し、その経過をホームページやシンポジウム、コミュニティ・カフェ等で発信し、先進地の見学・交流も行って、共に働くすそ野拡大をする事業を推進。

福祉施設の利用者や在宅でひきこもっている人も含めて、さまざまな形で職場・地域に参加し、他の人々と共に働く機会を拡げます。

◆「せんげん台世一緒」は、就労継続支援B型事業所になりました!

information 最近のお知らせ新着情報

- 2025年11月18日

- 「職場参加ニュース Extra」(2026年2月9日発行)を発行しました。

A4版・4ページでです。

表紙▽「共に働く街をめざす提言」を3市へ――2/12春日部市・草加市、 2/16 越谷市(予定)。

▽「うんとこしょ 梅林公園へ」――2026年2月28日(土)11:00~14:00、集合場所:3ケ所。主催:生活クラブ生協越谷ブロック地域協議会、共催;ケアシステムわら細工、NPO法人障害者の職場参加をすすめる会。

▽昨年12月14日(日)の「共に働く街を創るつどい2025」のパネル討論。朝日県立大学名誉教授の進行で、浅草秀子さん(ワーカーズコレクティブ)と岡田由紀子さん(ワーカーズコープ)をお招きし、せんげん台世一緒の利用者、職員が、国連・総括所見の「共に働く社会」への一歩をどうすすめるか語り合いました。(敬称略)

▽県による市町村の職場参加支援策調査結果が公開されました

▽障害児を普通学校へ全国交流集会 IN埼玉で、「共に学ぶ」と「共に働く」の間(分科会を担当)。

- 2026年01月26日

- *すいごごカフェカレンダー1/28-2/24――【すいごごのページへ】

- 2026年01月12日

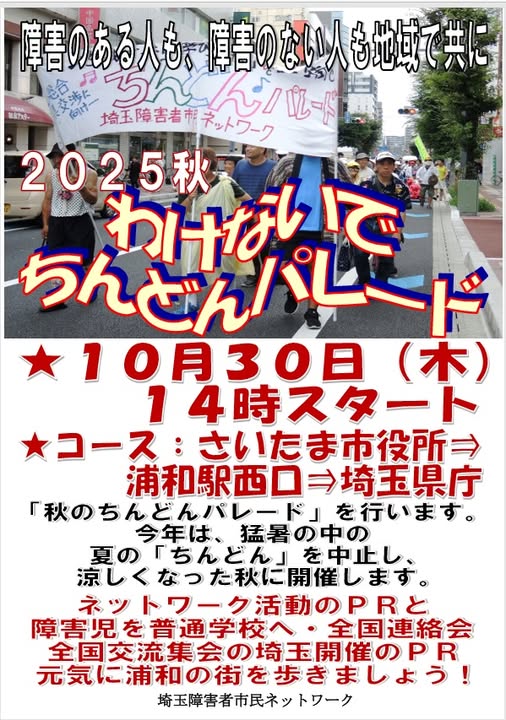

- *障害のある人も障害のない人も地域で共に

「動き始めた?脱施設」と「インクルーシブ教育」~相模原事件から10年・・・~――★2026年3月14日(土)13:30~

- 2025年12月19日

- *障害者メンバーが提言の要約を読み上げてゆく。――「共に働く街を創るつどい2025」第1部のパネルディスカッションに続いて、毎年恒例の風景。第2部は「共に働く街をめざす自治体提言2025」案の発表。

- 2025年12月17日

- *12月14日、雨のち曇り、肌寒い中、「共に働く街を創るつどい2025」を開催。――速報:2025年12月14日(日)13:30~16:30

- 2025年12月04日

- *共に働く街を創るつどい2025。――日 時:2025年12月14日(日)13:30~16:30

(13:00より受付) - 2025年12月01日

- *再開!すいごごカフェカレンダー――【すいごごのページへ】

- 2025年11月29日

- *「第24回こしがや産業フェスタ」に出店します。――11月29日(土)、越谷市総合体育館内。

- 2025年11月29日

- *障害のある人と学校や職場、地域で「出会えないのはなぜ?」というテーマで討論。――『神奈川新聞』(11月23日(日))で報道。

- 2025年11月20日

- *「職場参加と子育ての記録ー言葉の出なかった子と向き合い、障害者を知らない職場を開拓して」――《すいごごカフェ!》:11月19日(水)は、職場参加をすすめる会の事務局員・内野かず子さんのトーク。

- 2025年11月18日

- 「職場参加ニュース NO.90」(2025年11月号)を発行しました。

A4版・10ページでです。

表紙表紙◀共に働くって・・・こういうこと あんなこと――地域、職場でたしかめる国連総括所見

◇12.14 sun.共に働く街を創るつどい2025

・日 時:2025年12月14日(日)13:30~16:30

・パネリスト:浅草 秀子さん(埼玉県ワーカーズ・コレクティブ連合会事務局長)/岡田 由紀子さん(ワーカーズコープ連合会越谷自立支援事業所所長)/大塚 眞盛さん(NPO法人障害者の職場参加をすすめる会代表理事) 他

・コーディネーター:朝日 雅也さん(埼玉県立大学名誉教授)

・会 場:越谷市障害者就労訓練施設しらこばと・ホール

〒343-0011 越谷市大字増林5830-4 048-965-6594

・参加費(資料代):会員500円 非会員:700円

・交 通:越谷駅東口から朝日バス 増林地区センター・いきいき館・総合公園行「増林バス停」下車

※市立病院行乗車の場合は、同病院で下車し徒歩約8分

・手話通訳:依頼中

・主 催:NPO法人障害者の職場参加をすすめる会 〒343-0041越谷市千間台西2丁目19番地38

048-964-1819(FAX共) shokuba@deluxe.ocn.ne.jp

・後 援:越谷市(依頼中)

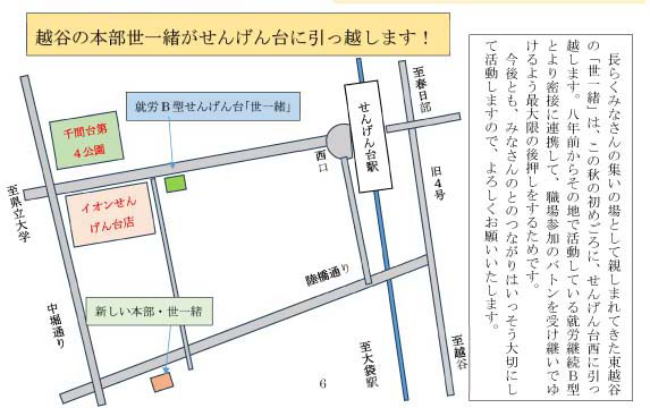

◆本部を東越谷から千間台西に移転しました

◇9.20共に学び共に働く街づくりシンポジウム報告

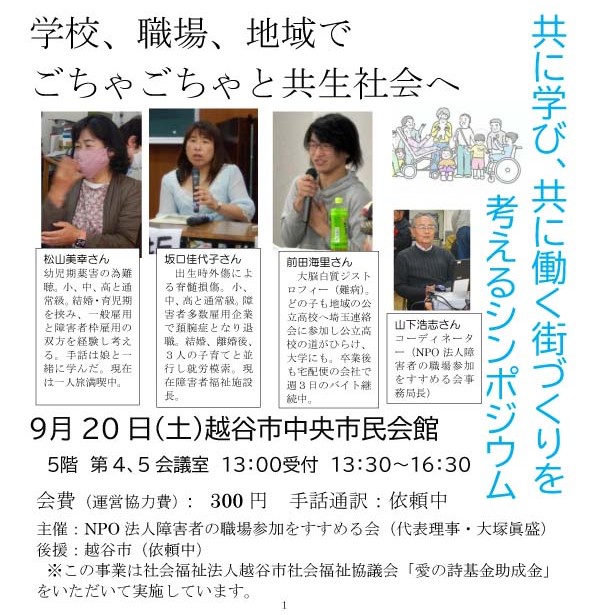

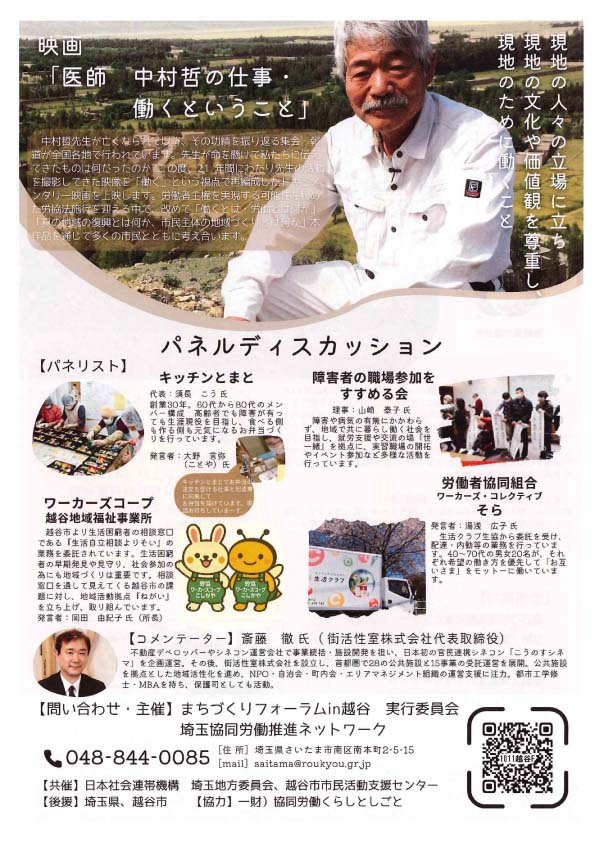

9月20日、NPO法人障害者の職場参加をすすめる会(大塚眞盛代表理事)主催の「共に学び、共に働く街づくりを考えるシンポジウム」(後援:越谷市 越谷市社会福祉協議会愛の詩基金助成事業)が、越谷市中央市民会館で開催されました。

(総合司会:野島久美子さん 進行:山下浩志さん)

・シンポジストのお三方(松山美幸さん、坂口佳代子さん、前田海里さん)

シンポジウムの最後に、会場からの質問や意見をうかがい、まとめを行いました。

◇すいごごFLASH

●7月9日 田名部憲一さん (べしみ)/●7月30日 飯田渉太さん (べしみ)/●10月22日 大野言弥さん(キッチンとまと)/●11月5日 水谷淳子さん (医師)

◇地域ひろがりつうしん

県が市町村の職場参加施策をまとめ/「世一緒本部」内覧会を行いました/まちづくりフォーラムinこしがや/うんとこしょ秋の共同除草/障害の有無をこえカヌー体験を

◇共に働く街を創るつどい2025へ向けて

障害者への差別は人類を貧しくする/国連障害者権利委員会が日本に勧告/分けない働き方をつなげ差別のない社会へ

◇再開!すいごごカフェカレンダー

◇2025年度会費、寄付ご納入ありがとうございました。(五十音順、敬称略)

◇職場参加ネットワーク

- 2025年11月18日

- *再開!すいごごカフェカレンダー――初めての方もどうぞ!参加費無料。「世一緒本部って?」などを交流。

- 2025年11月06日

- *いっしょに歩くことからはじめよう!

障害があっても なんでも うんとこしょ! 2025年度 みんなでいっしょに歩いてみよう!――・11月14日(金) 13:30~15:30

集合場所:大袋駅東口・現地集合、参加費:無料

- 2025年10月21日

- *再開!すいごごカフェカレンダー――【すいごごのページへ】・初めての方もどうぞ!参加費無料。「世一緒本部って?」などを交流。

- 2025年10月20日

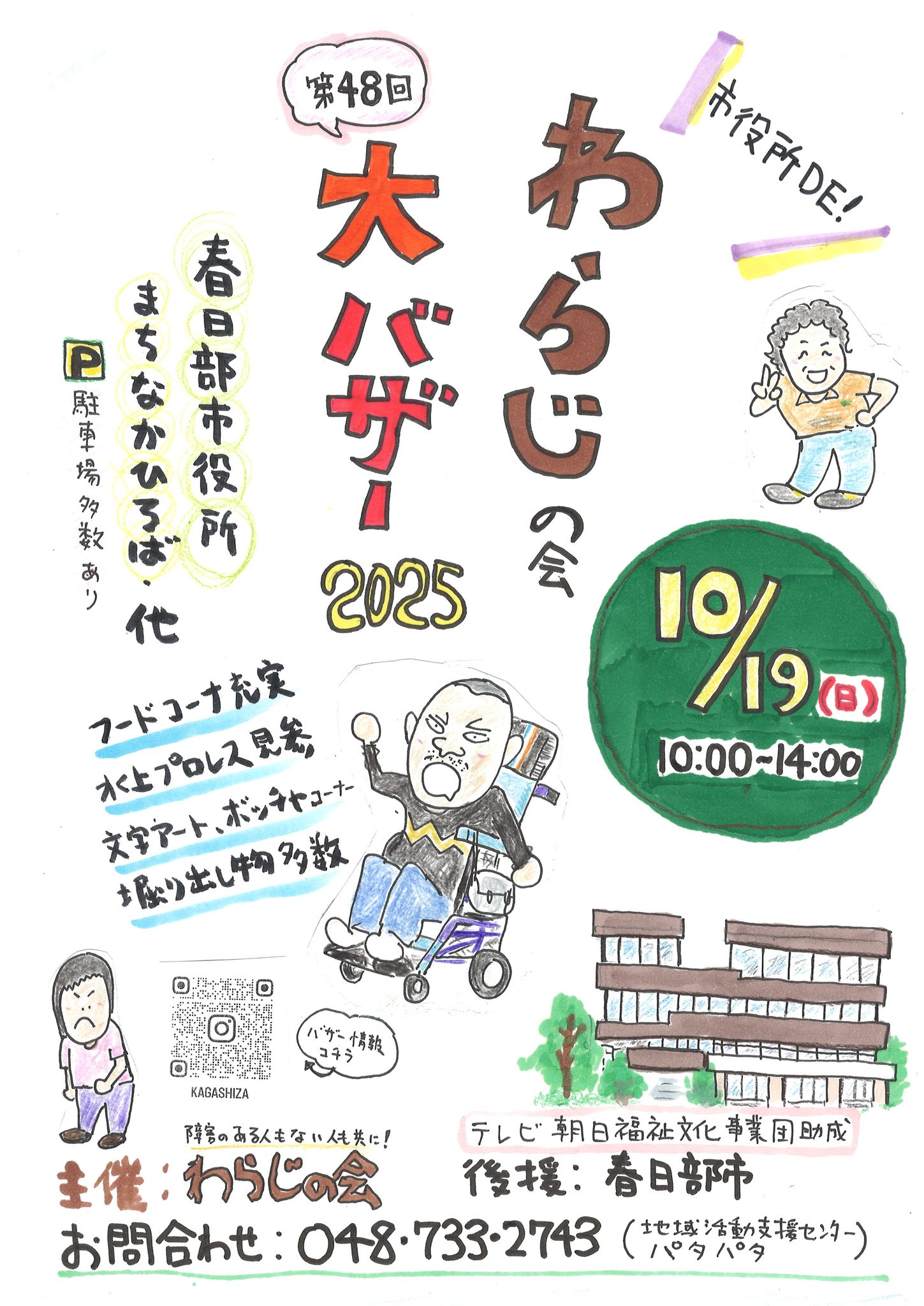

- *10.19わらじ大バザー2025の風景。―― ・「春日部市役所まちなか広場」にて。

- 2025年10月12日

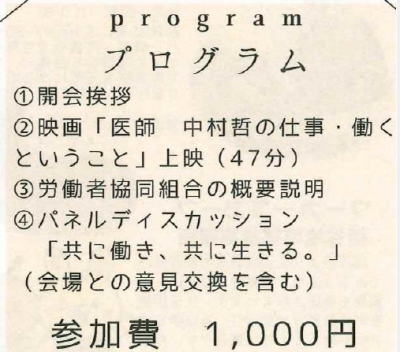

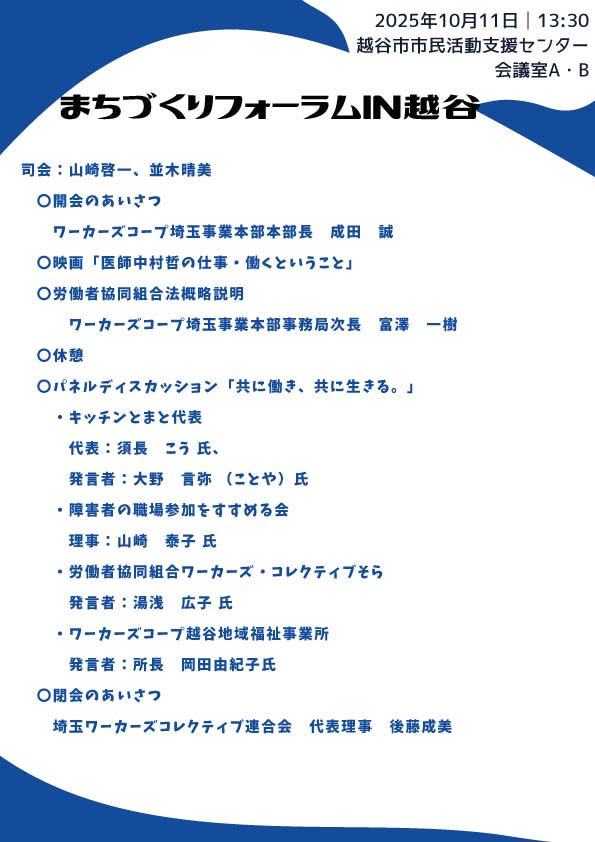

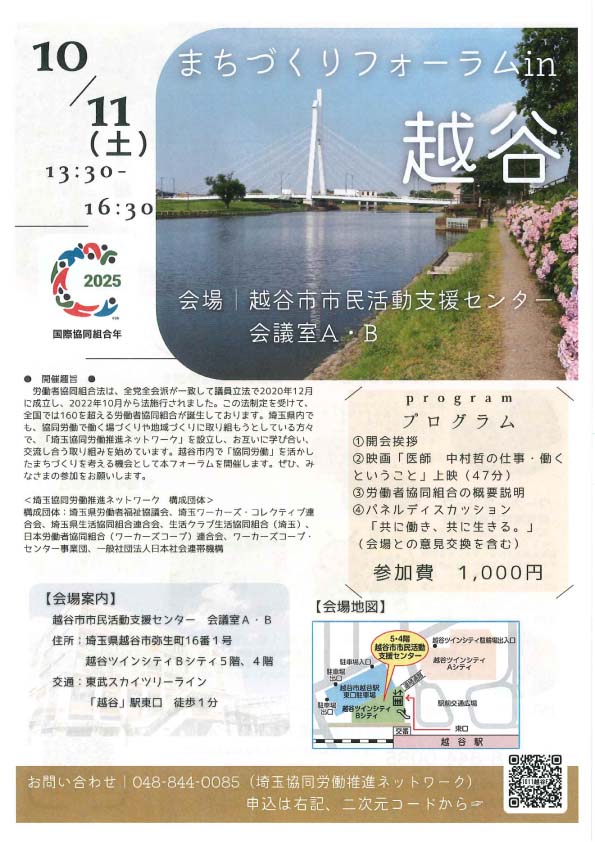

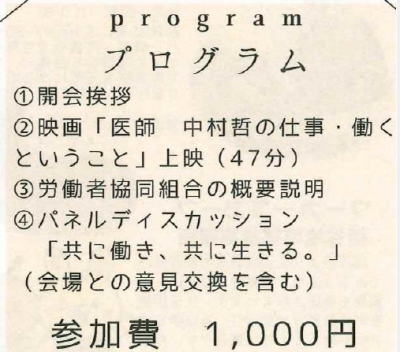

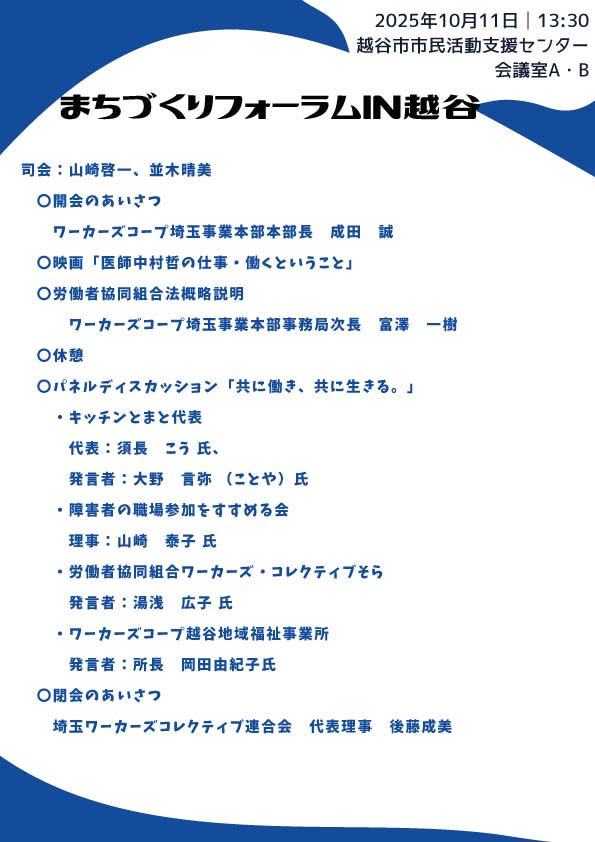

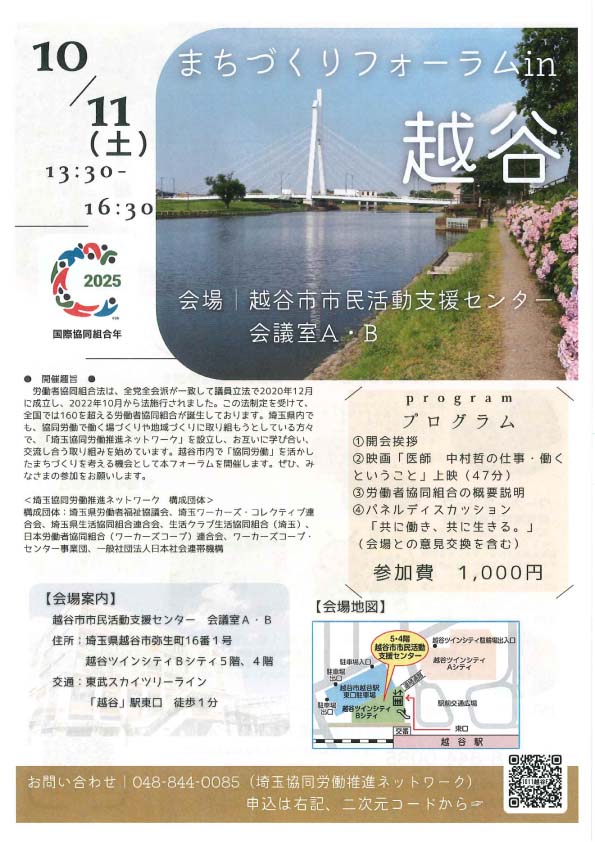

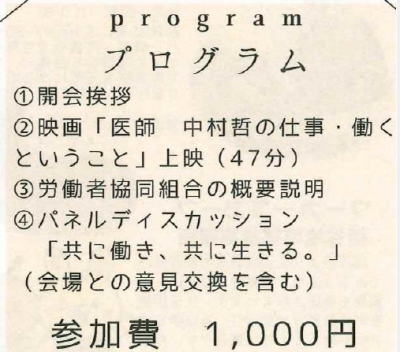

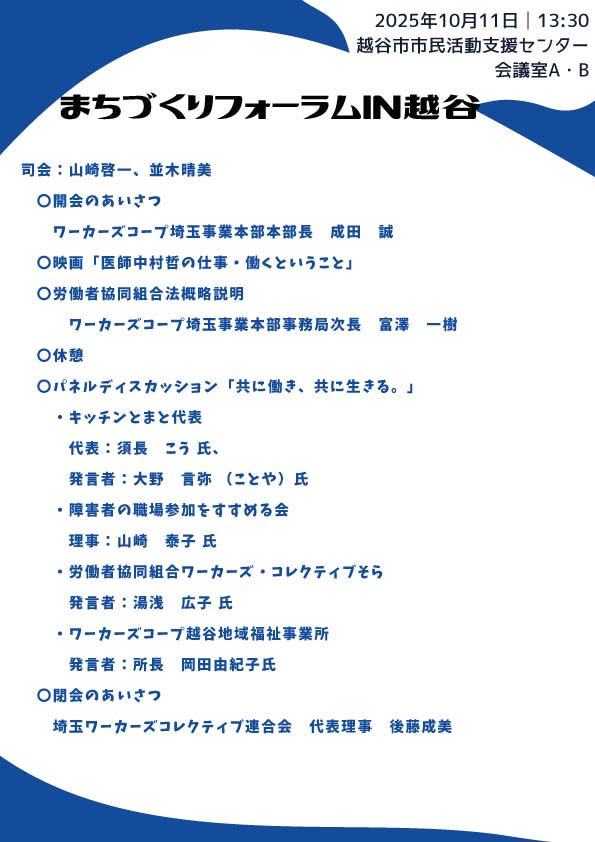

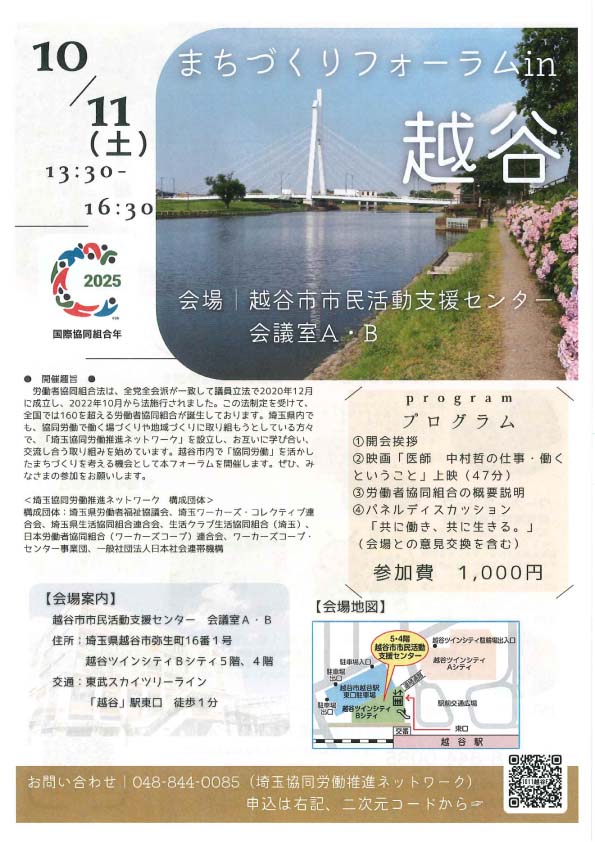

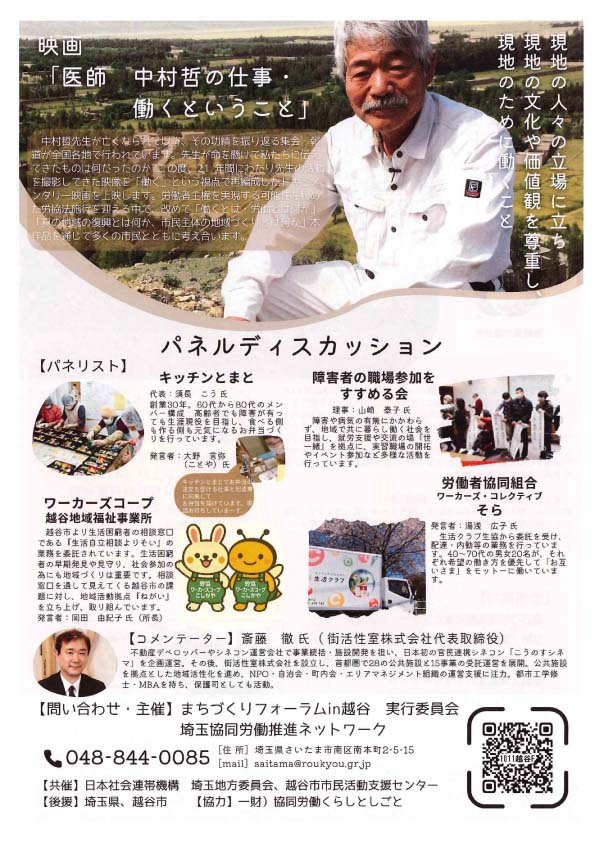

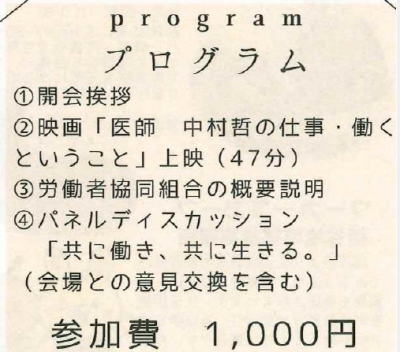

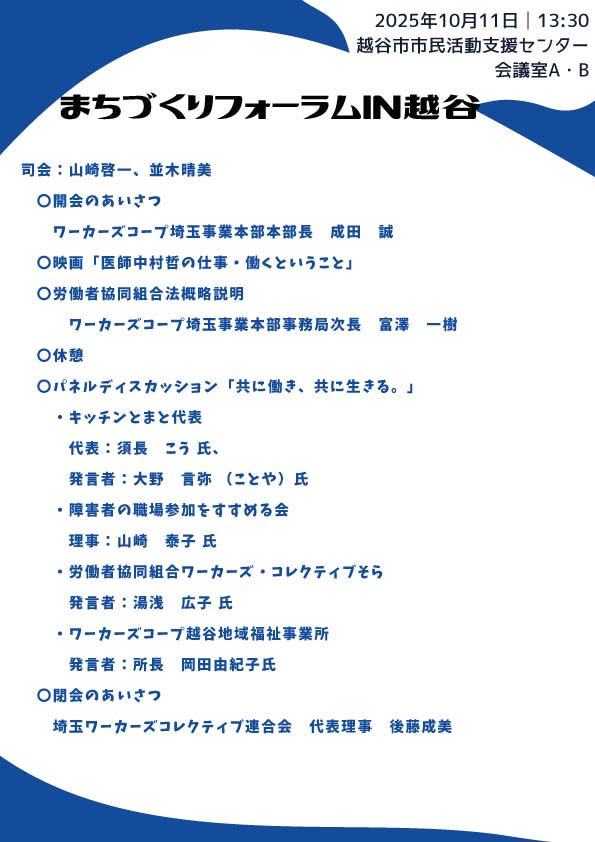

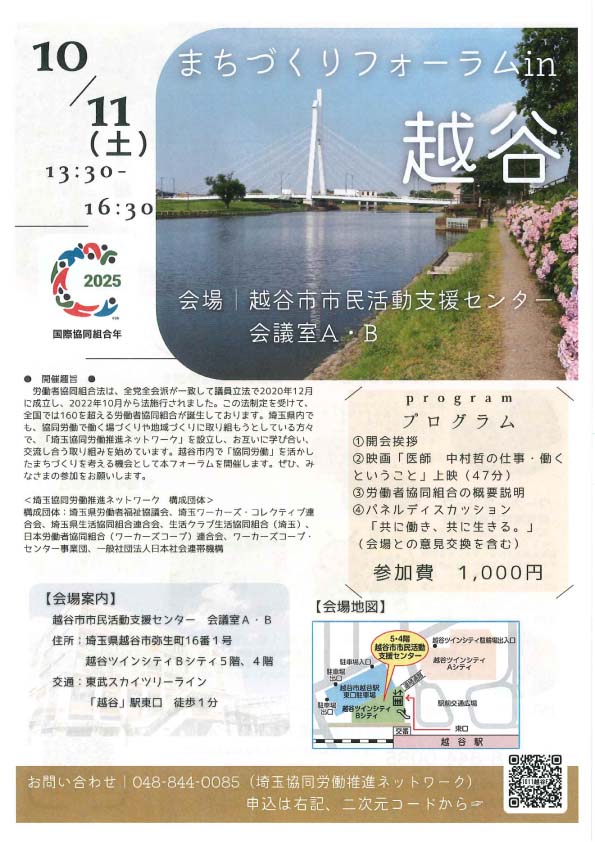

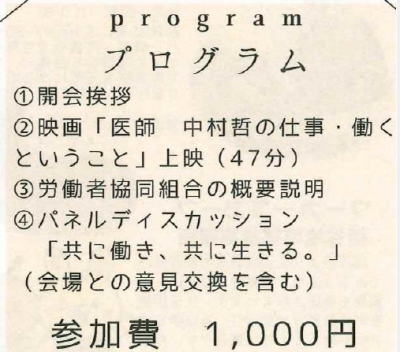

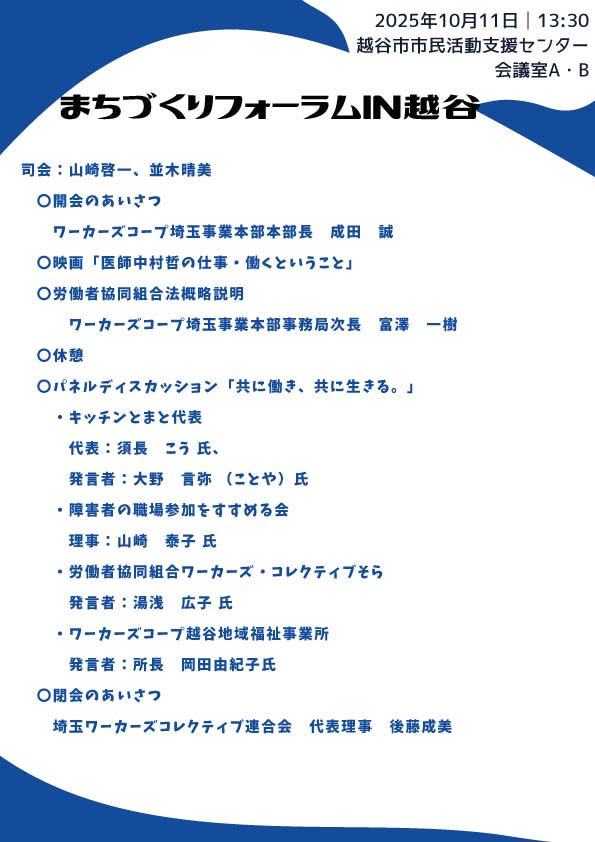

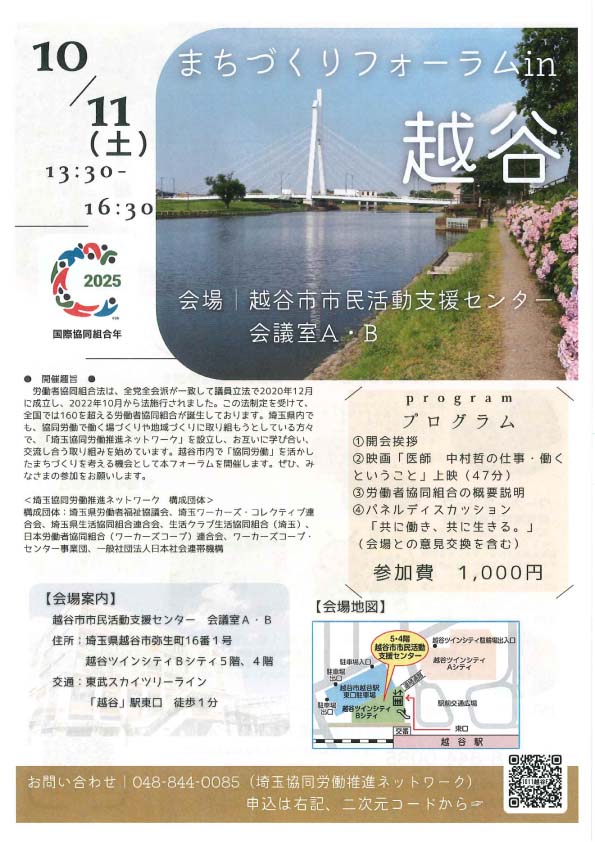

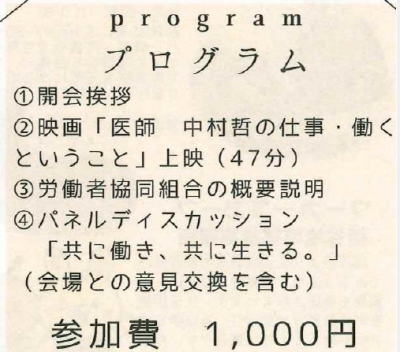

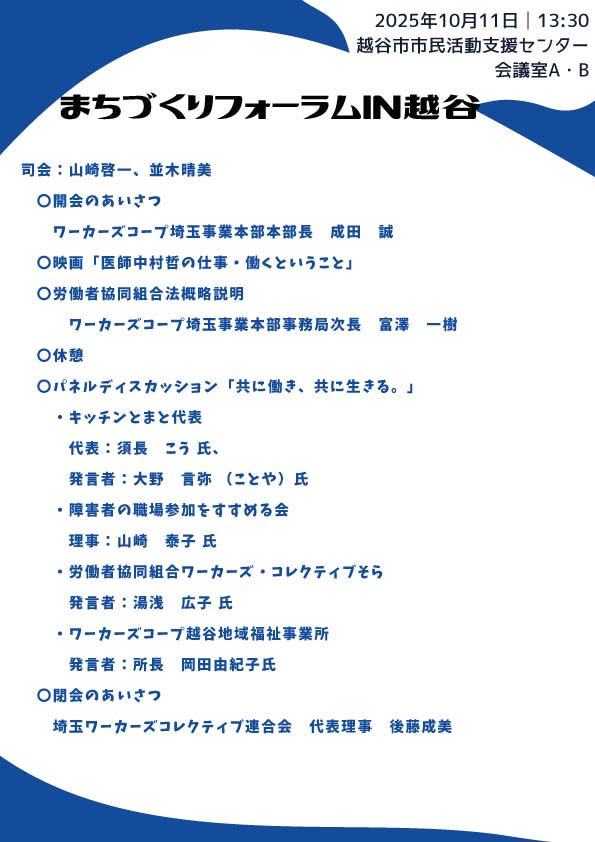

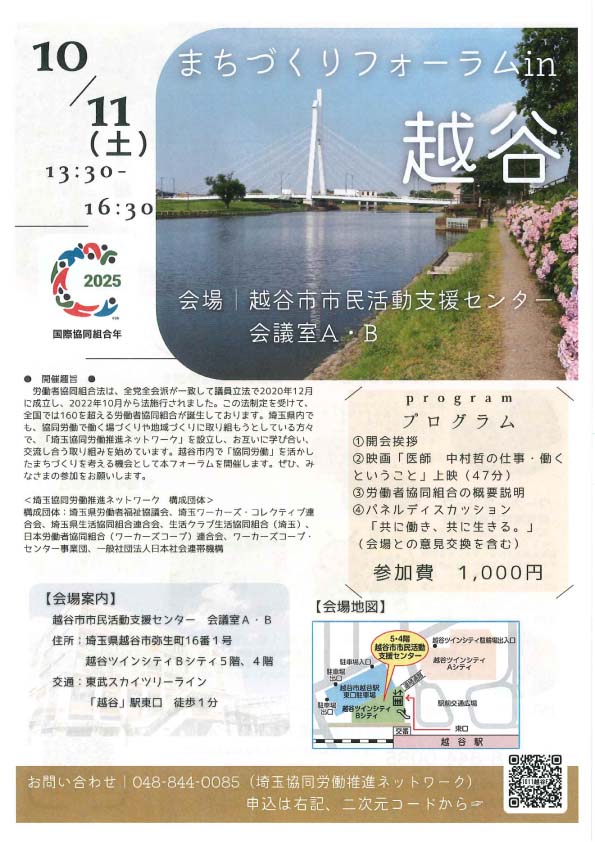

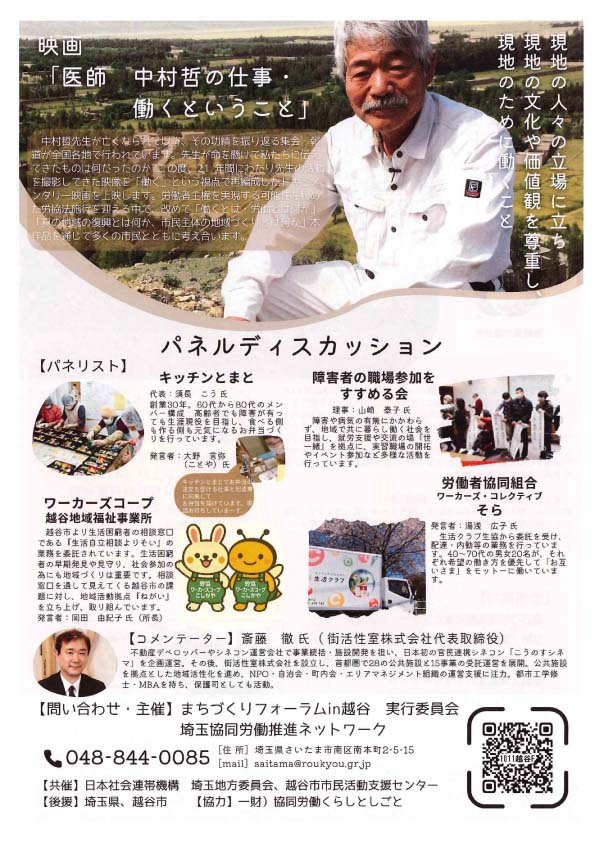

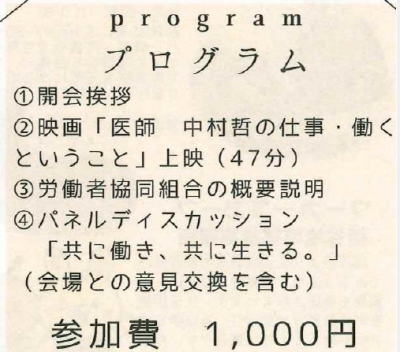

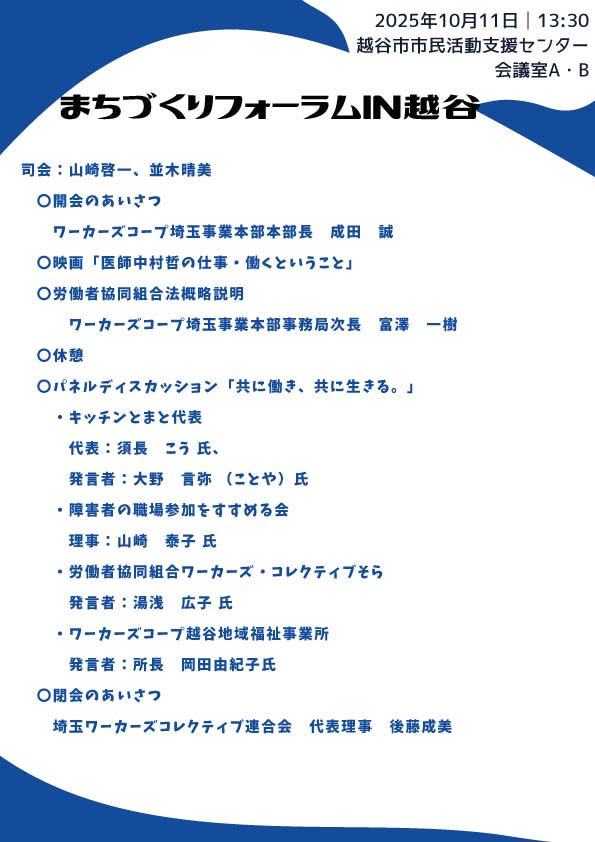

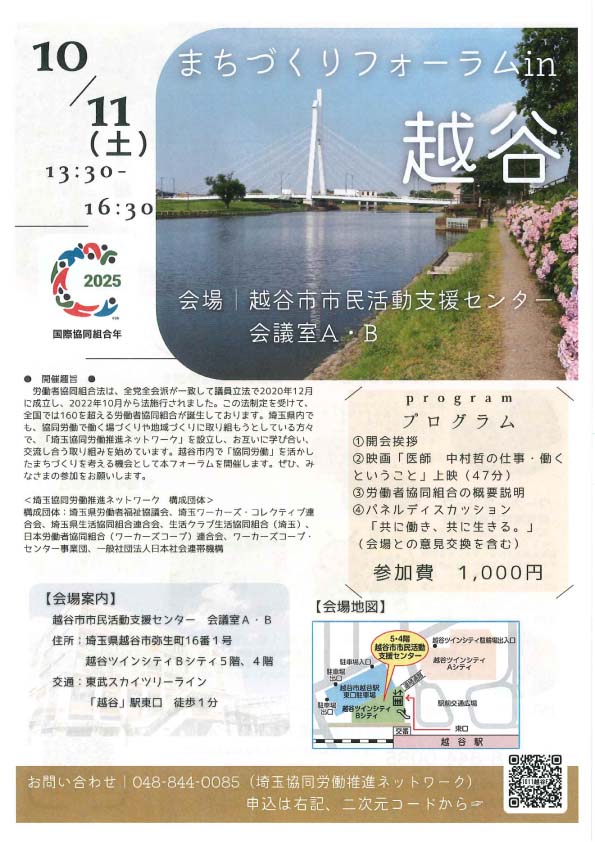

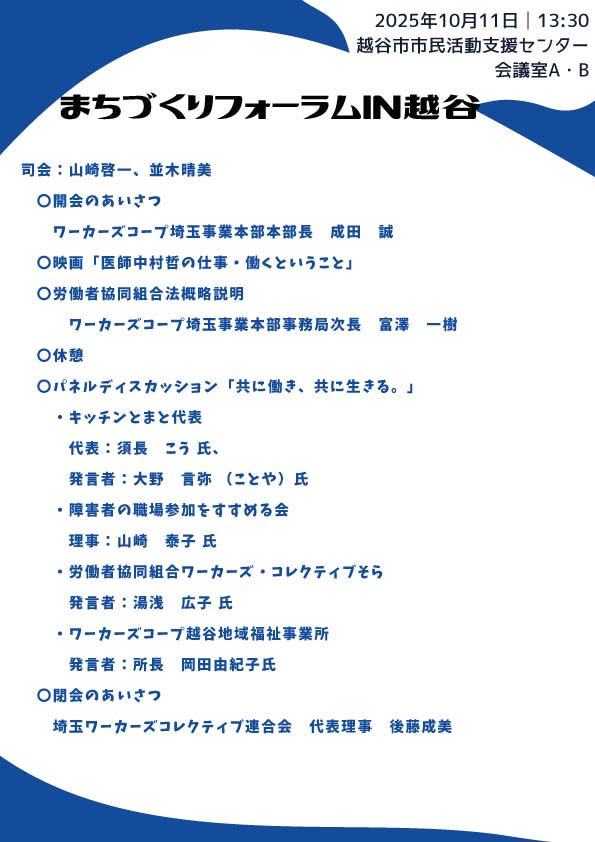

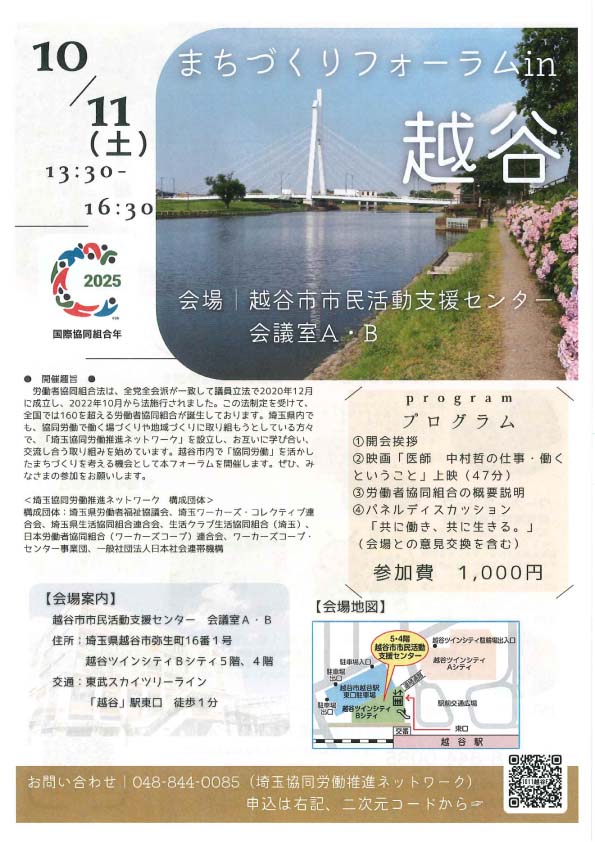

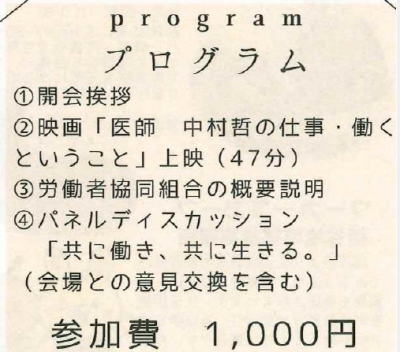

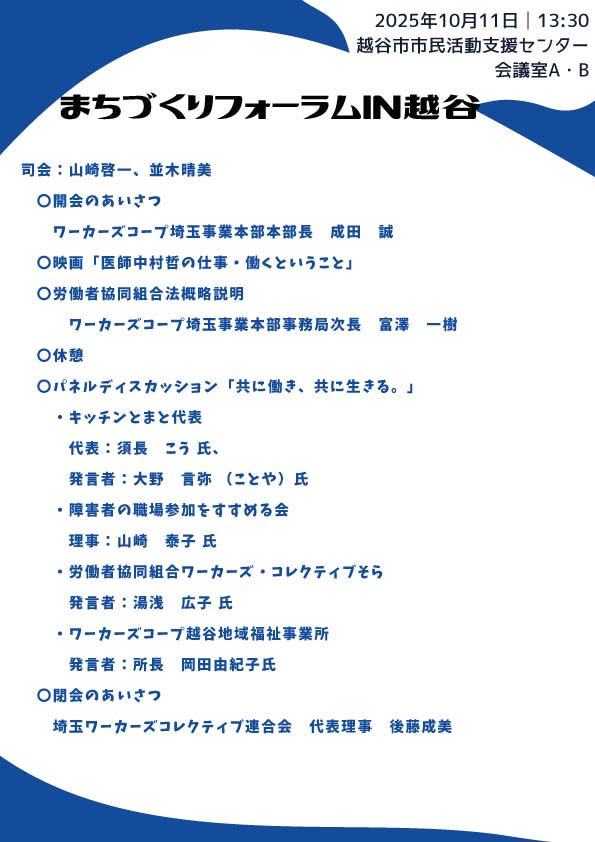

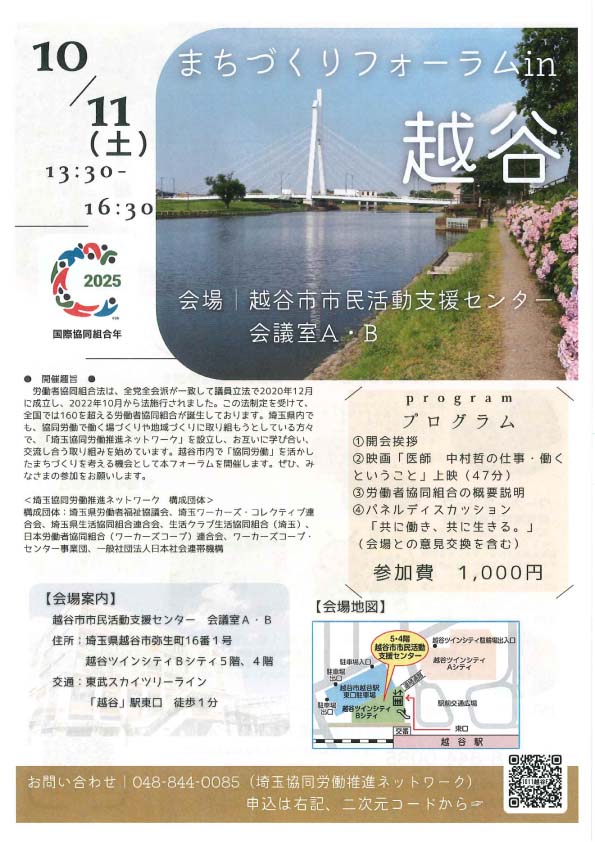

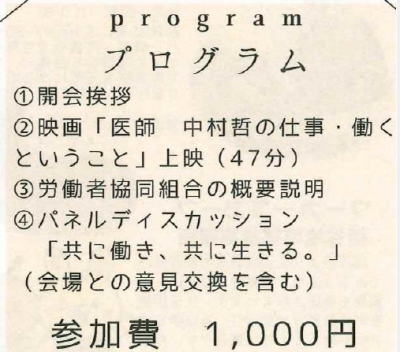

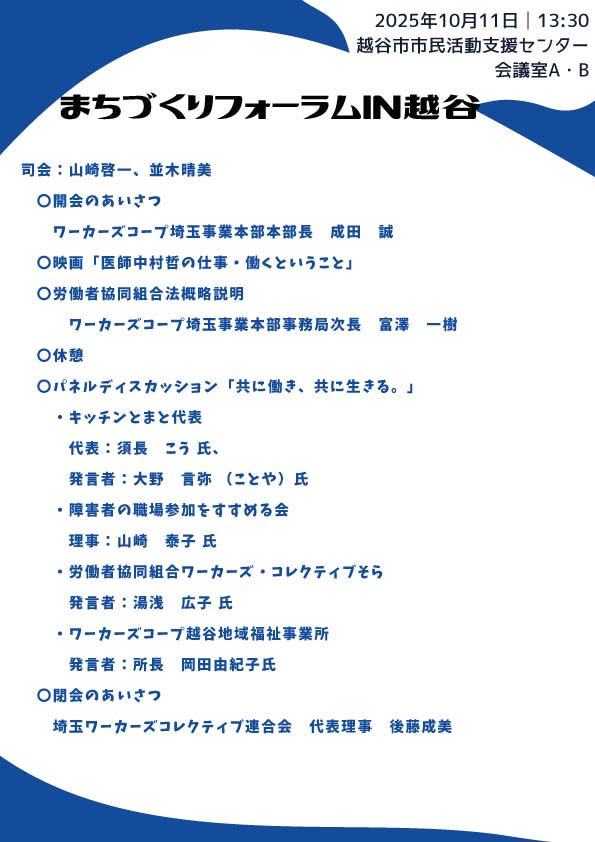

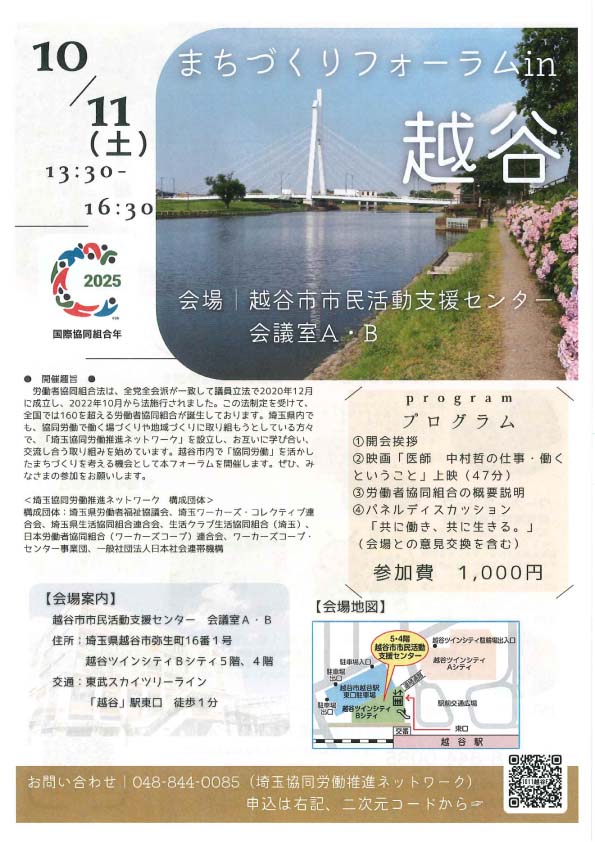

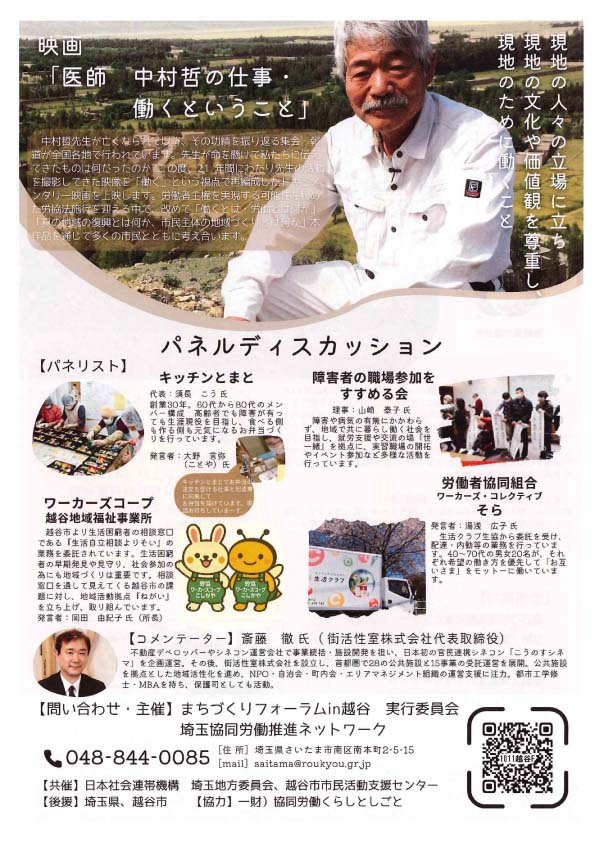

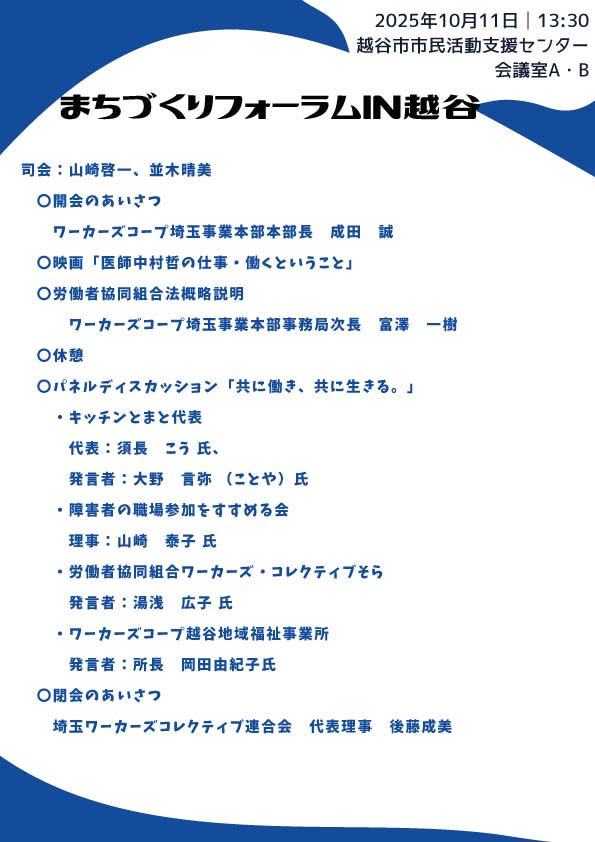

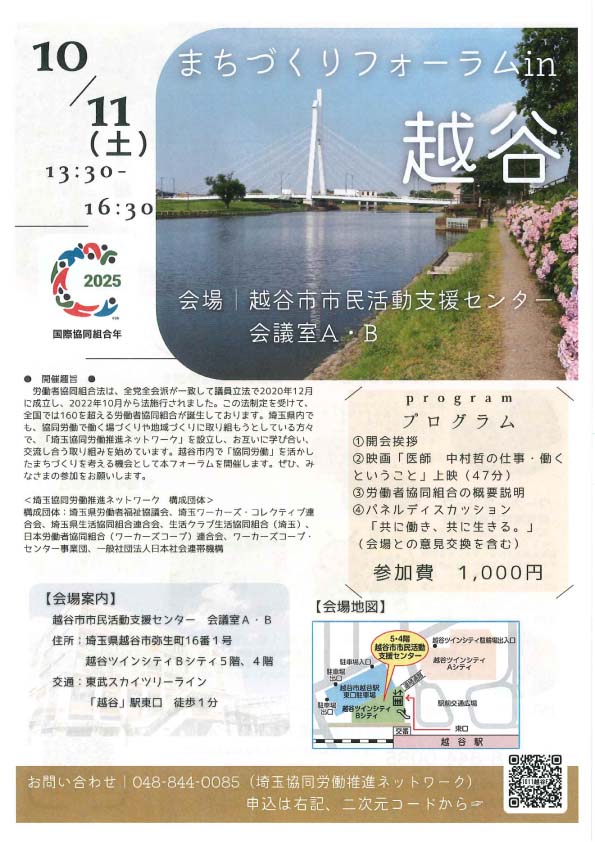

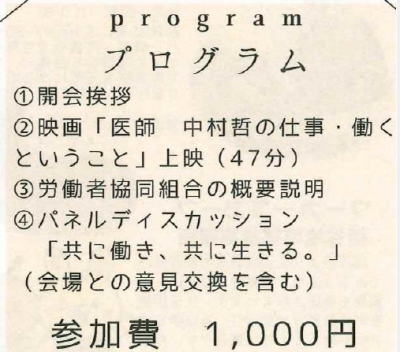

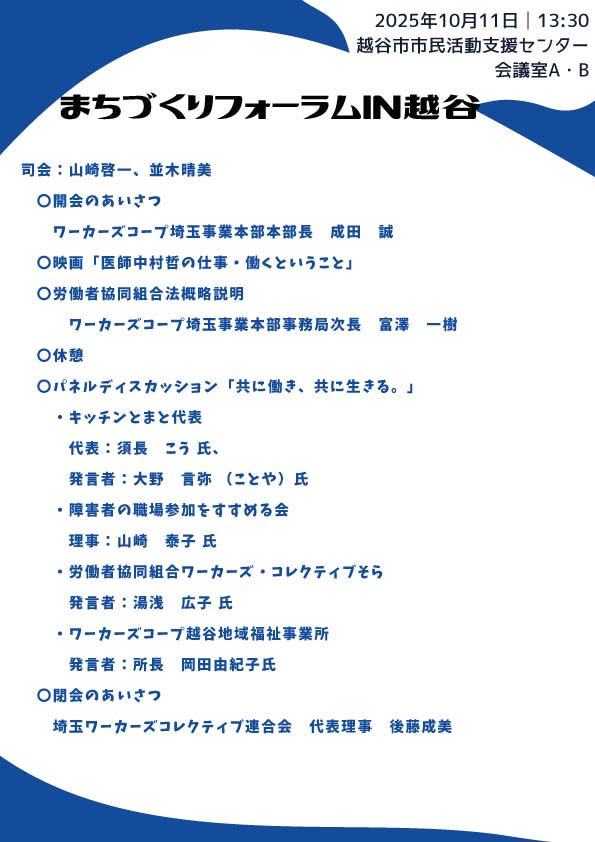

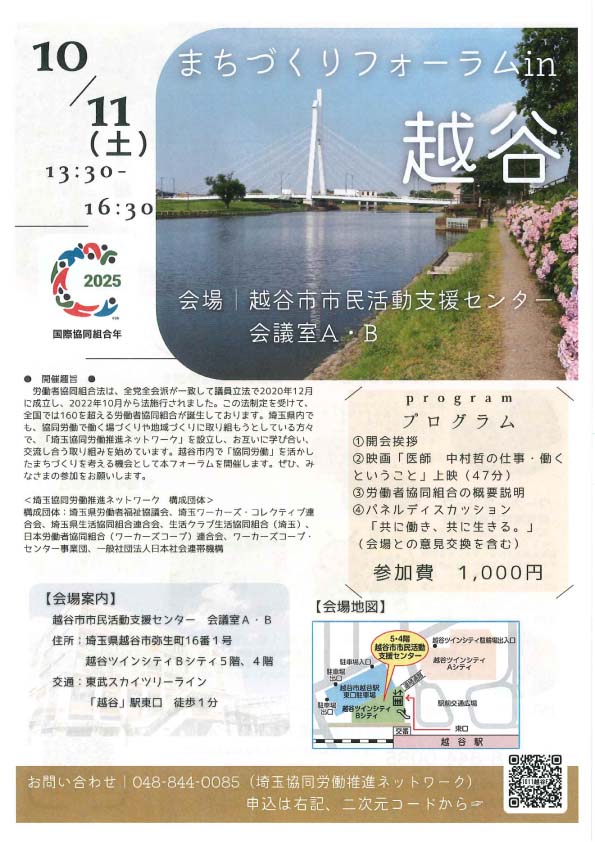

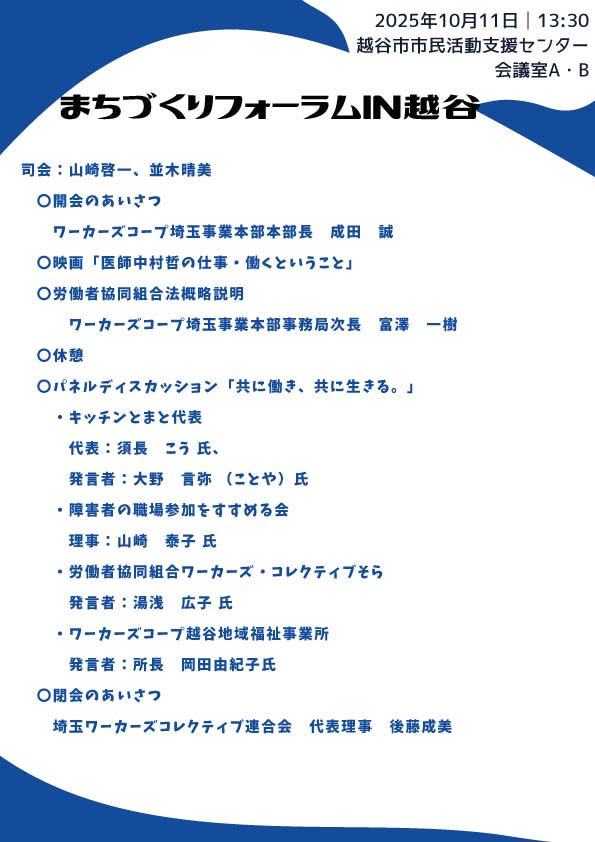

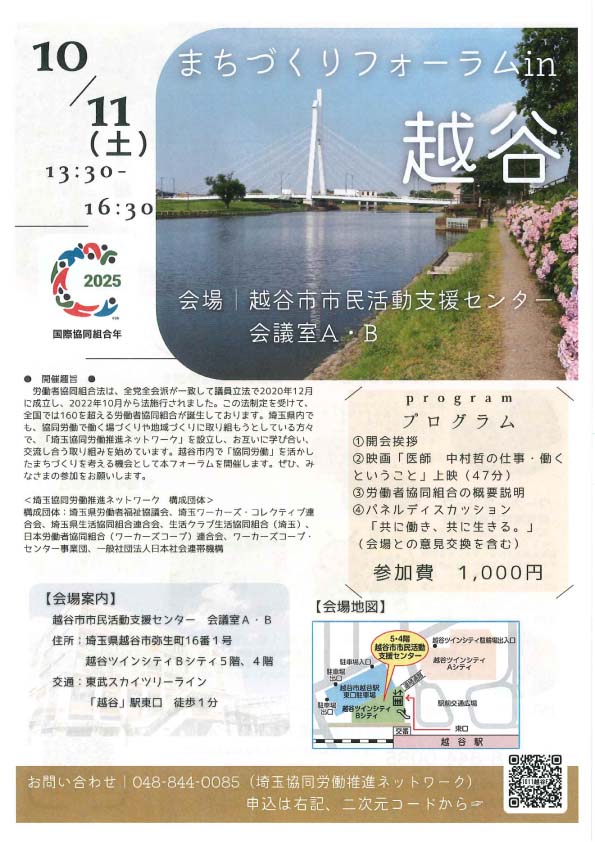

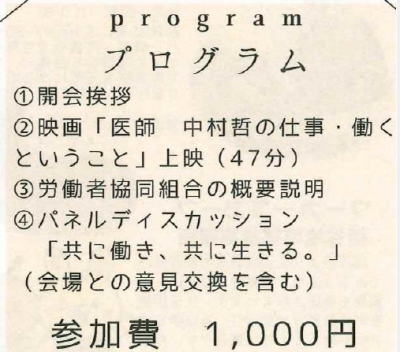

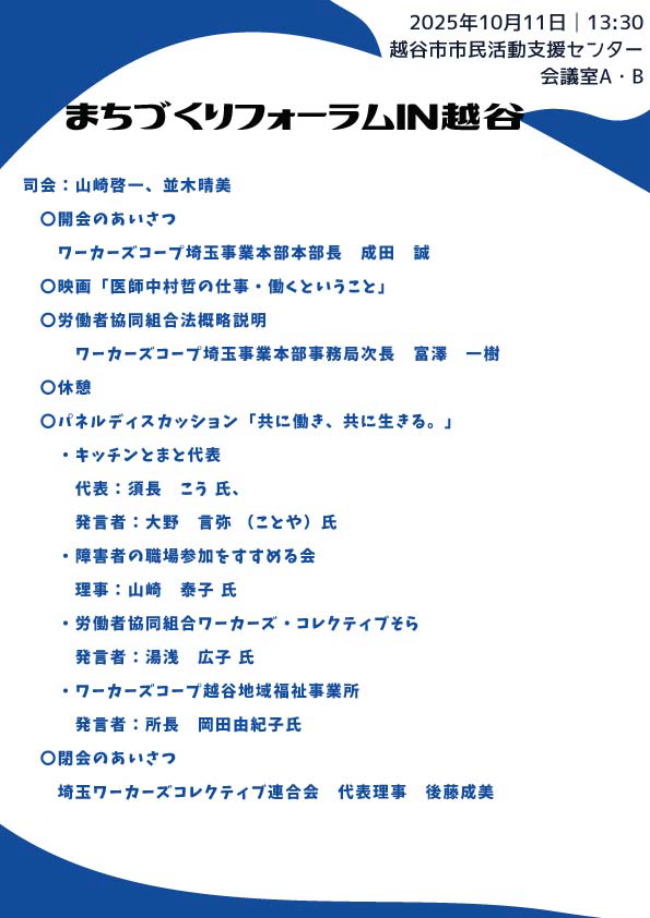

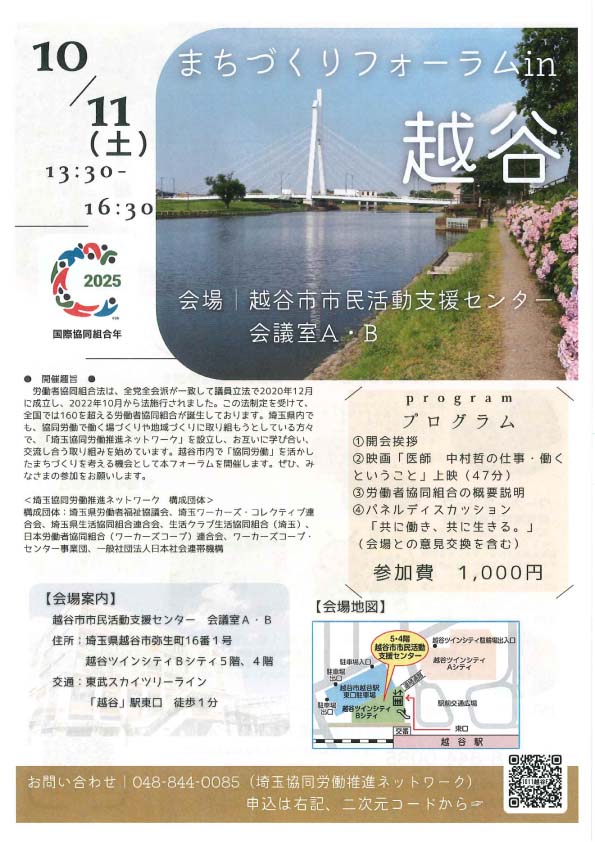

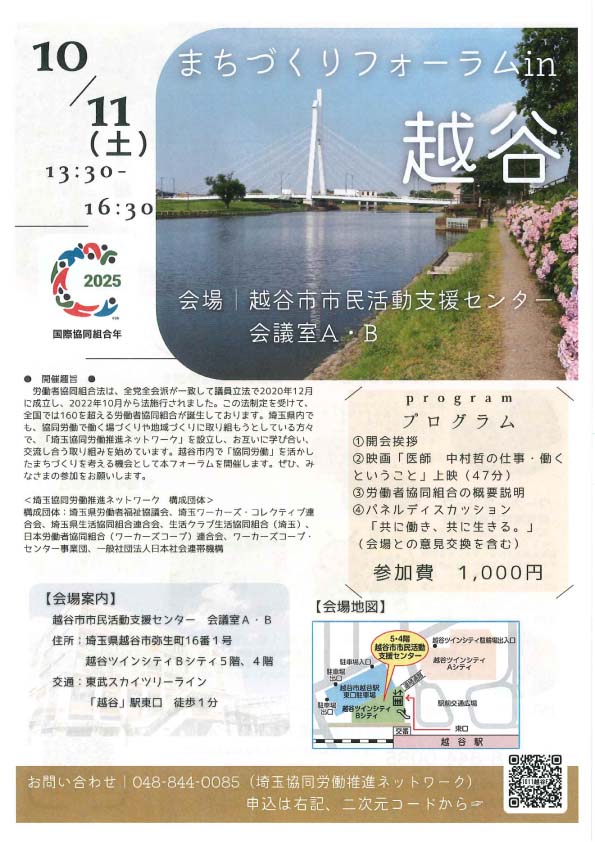

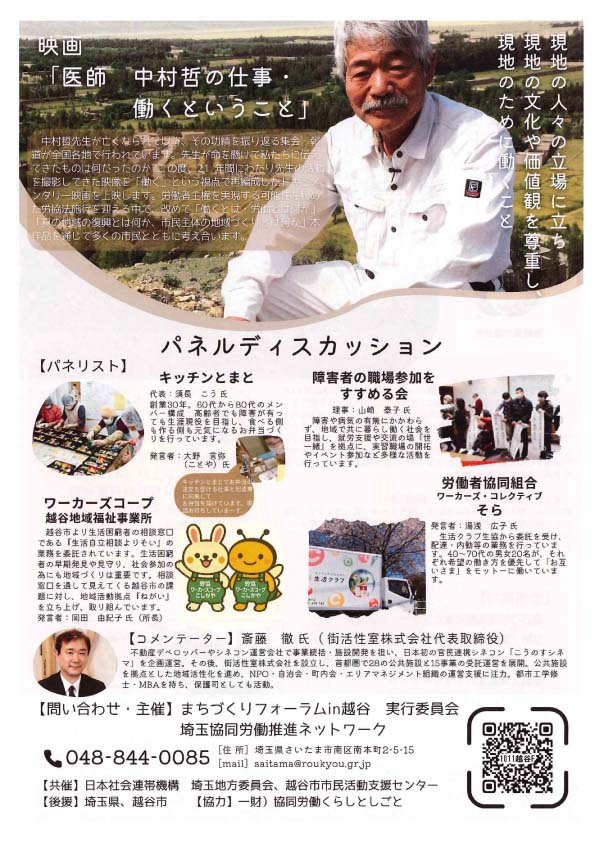

- *まちづくりフォーラムin越谷(埼玉協同労働推進ネットワーク主催、越谷市民活動支援センター共催、財団法人協同労働くらしとしごと協力)。64人参加。*――10月11日(土)、午後1時~3時、せんげん台世一緒の山崎泰子が発言しました。

- 2025年10月10日

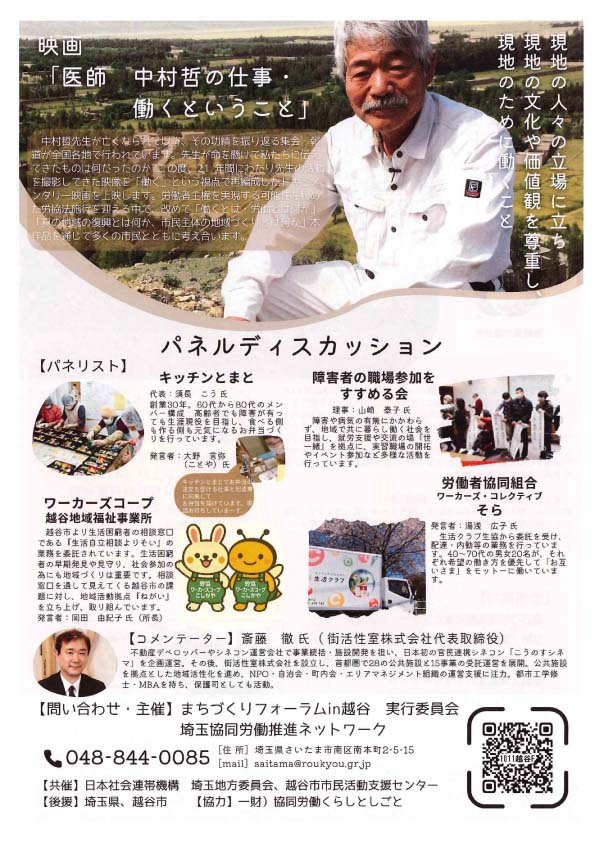

- *秋のちんどんパレードを実施します―― ・10月30日(木) 午後2時スタート

・集合・スタート場所 さいたま市役所東広場

- 2025年10月03日

- **東越谷「世一緒」の閉所 と 千間台「世一緒本部」内見会のお知らせ**――10月11日(土)、午後1時~3時、新しい本部事務所の内見会をいたしますので、ご縁のある皆様にぜひお越しいただきたく、ご案内申し上げます。

- 2025年09月25日

- ◆9月20日(土)午後、NPO法人障害者の職場参加をすすめる会主催:「共に学び、共に働く街づくりを考えるシンポジウム」が、越谷市中央市民会館で開かれた――後援・越谷市 :社会福祉法人越谷社会福祉協議会「愛の詩基金助成金」助成。

- 2025年09月12日

- ◆第48回 わらじの会大バザー2025 市役所DE!!――10月19日(日)10:00~14:00

▽春日部市役所まちなかひろば他。 - 2025年09月12日

- ◆9・20 共に学び、共に働く街づくりを考えるシンポジウム —学校、職場、地域で ごちゃごちゃと共生社会へ」に――9月20日(土) 越谷市中央市民会館5階 第4,5会議室

13:00~受付 13:30~16:30。 - 2025年09月10日

- ◆「まちづくりフォーラムIN越谷」に――山崎 泰子(せんげん台世一緒)が参加し、発言します。

- 2025年07月27日

- ◆【第22回障害児を普通学校へ・全国連絡会全国集会in埼玉】

11月22日(土)・23日(日)が楽しみ。

いろんな方々と話してみたい。――岩槻駅東口コミュニティセンター、埼玉障害者市民ネットワーク。

▽2023年11月から2024年12月までのページは「ここをクリックしてください」

▽2023年2月から2023年12月までのページは「ここをクリックしてください」

▽「障害者の職場参加をすすめる会のHP」へ

(リニューアルしました)

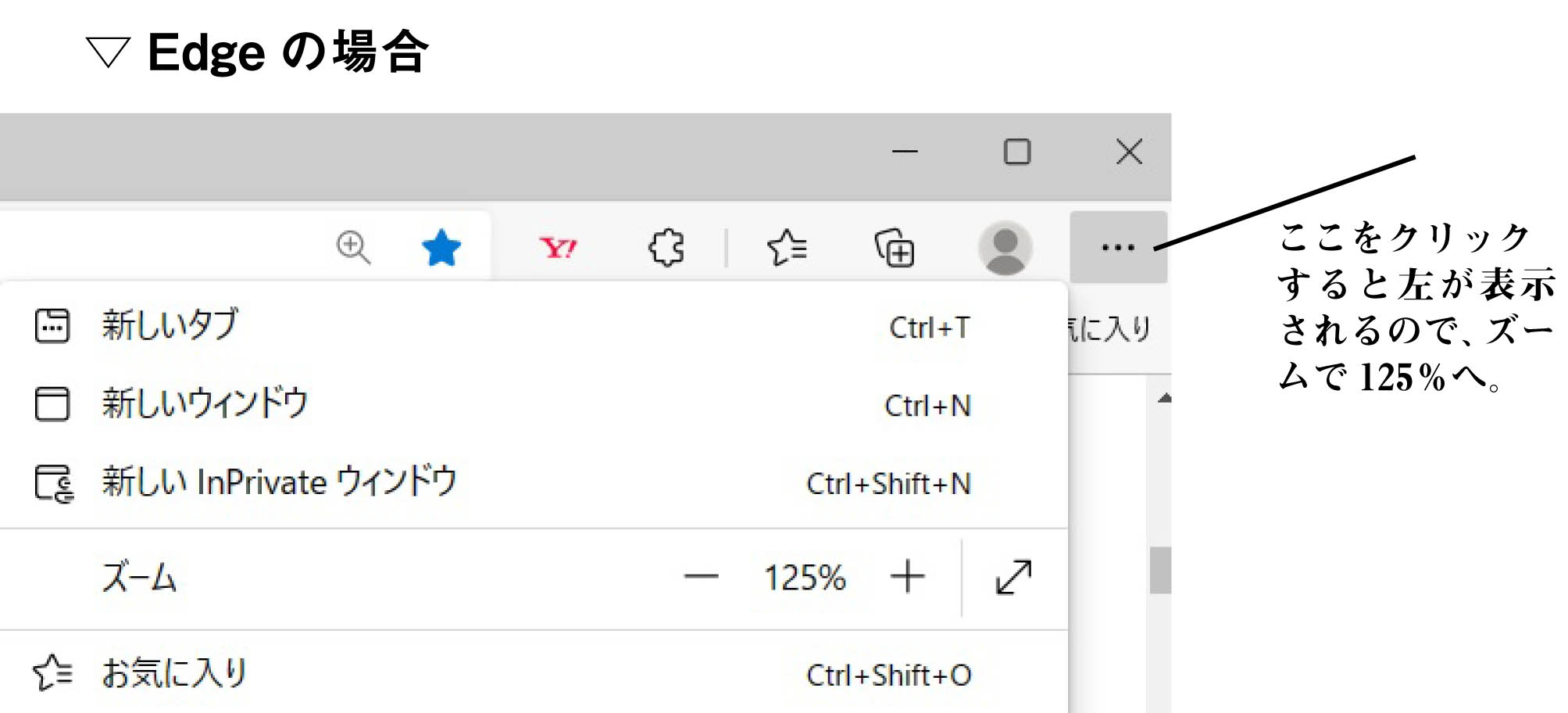

(リニューアルしました)◆以下、ご自分のPCを「125%」に拡大して、読むことをお勧めします。

2025.10.12

❖「田嶋 康利さん」(facebookの発信)

(2025年10月12日)

★午後から、まちづくりフォーラムin越谷(埼玉協同労働推進ネットワーク主催、越谷市民活動支援センター共催、財団法人協同労働くらしとしごと協力)。64人参加。

越谷市での協同の関係の広がりを実感することができるフォーラム。皆さんお疲れ様でした。

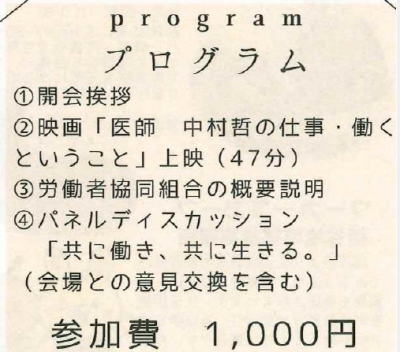

◎主催者を代表して、協同労働推進ネットワーク共同代表でワーカーズコープ・センター事業団埼玉事業本部成田誠本部長の開会挨拶。「ネットワークでは昨年から、所沢、行田、秩父でフォーラムを開催し、今回、市民活動支援センターの協力も得て、越谷で開催することになった。労働者協同組合法が2022年10月に施行されて170の労働者協同組合が全国に瀬筒立され、埼玉県でも多くの労働者協同組合が設立されている(全国3位)」と紹介。

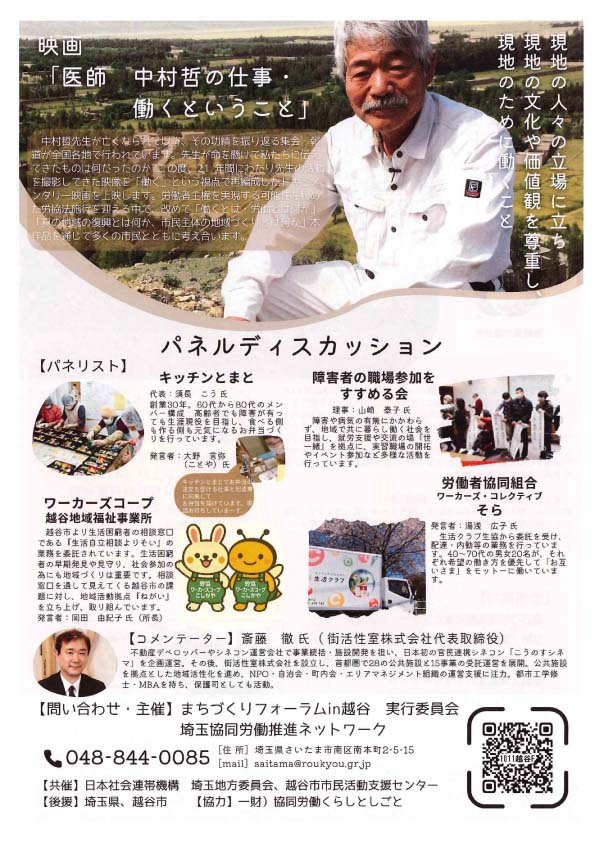

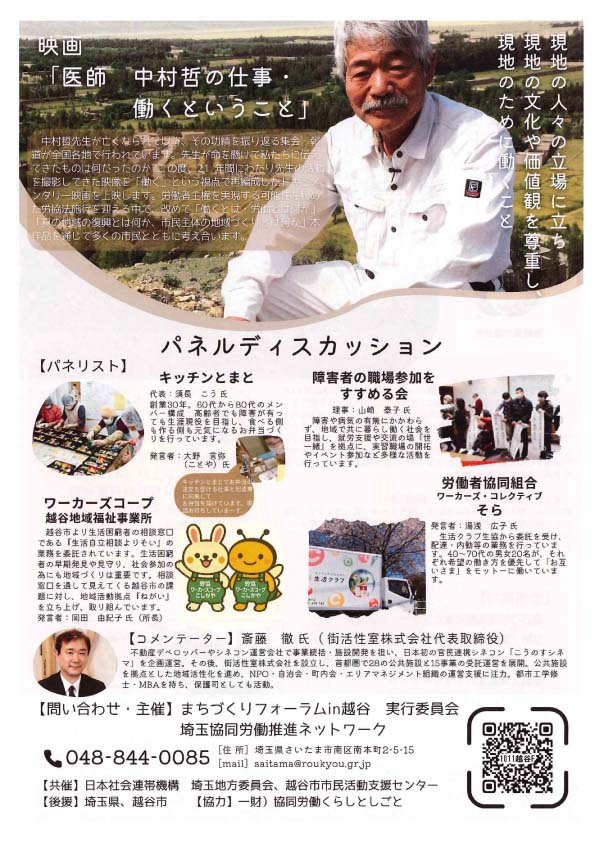

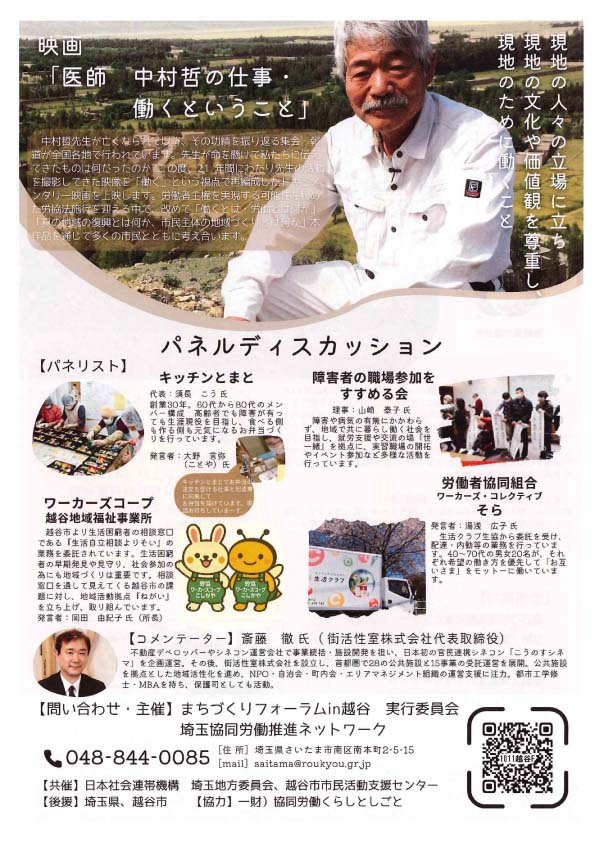

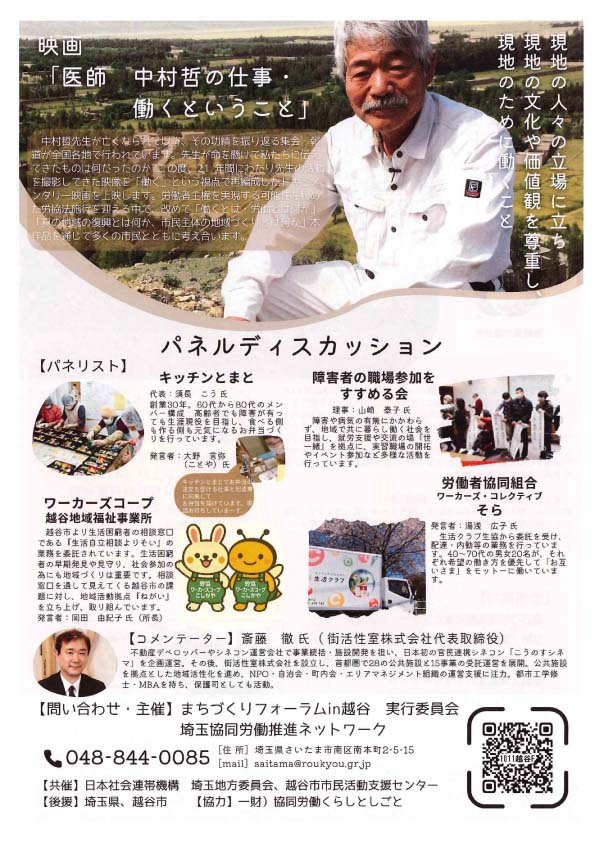

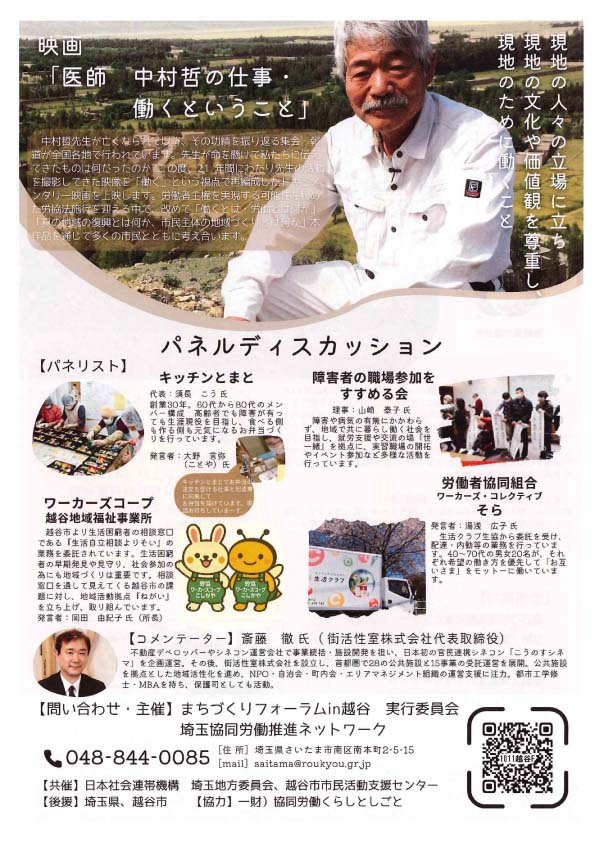

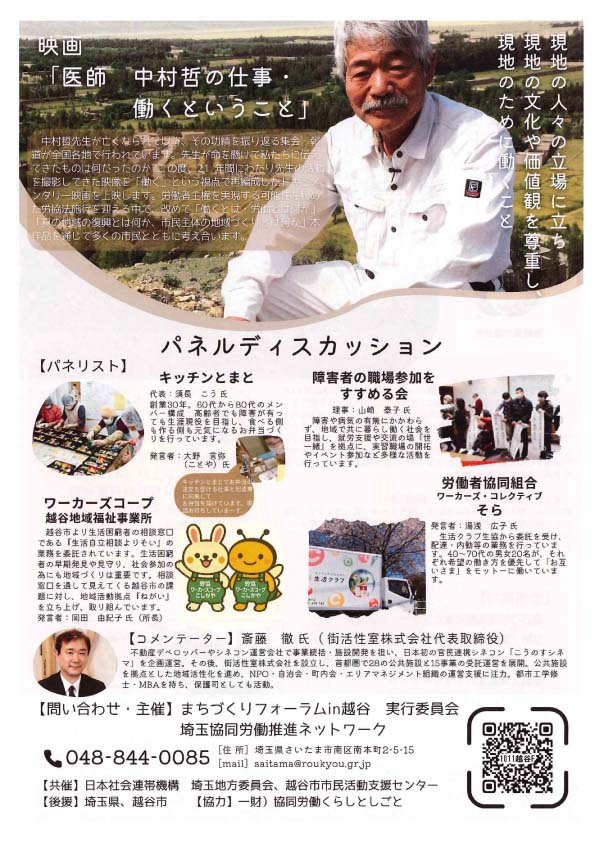

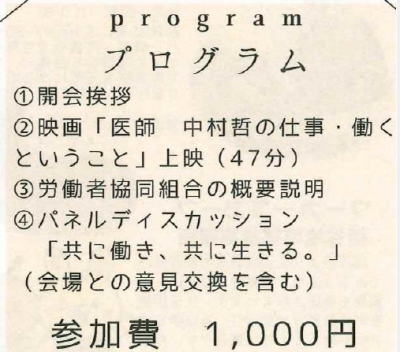

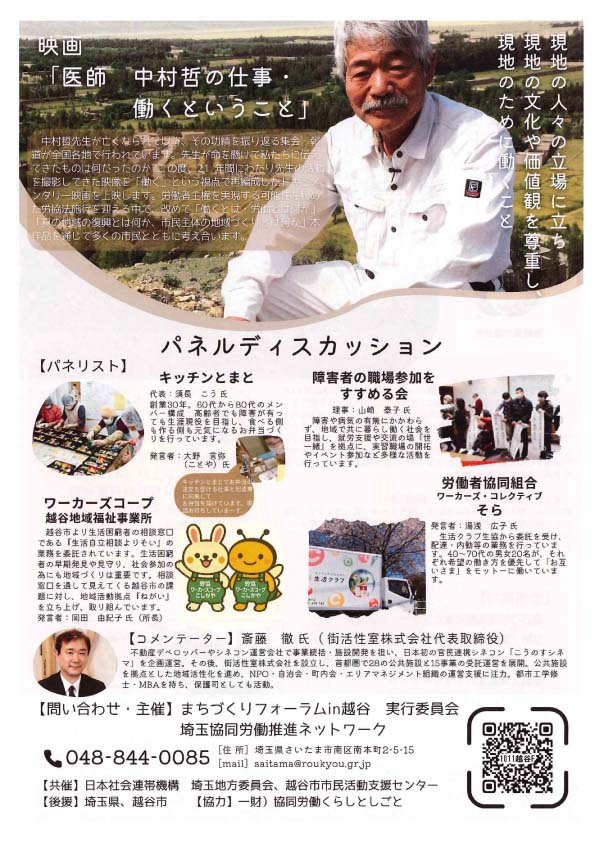

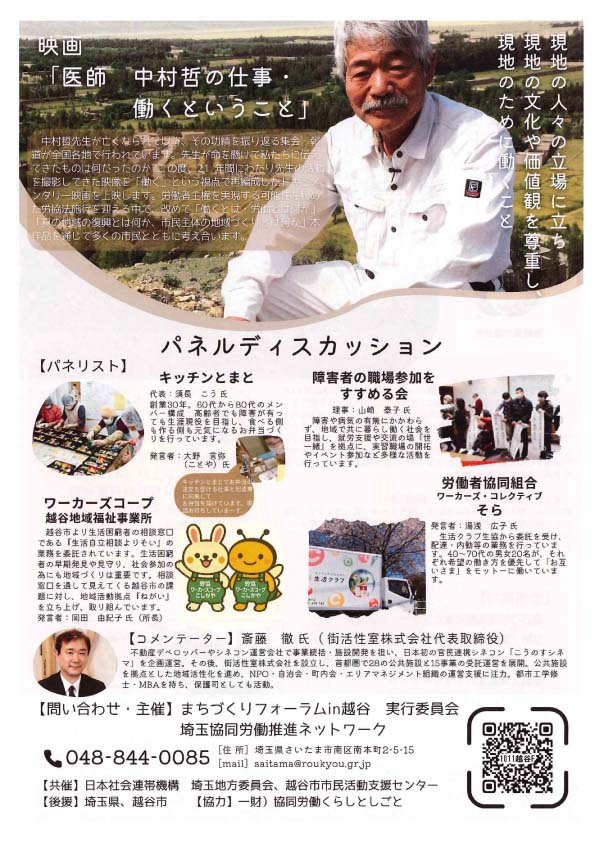

◎続いて、映画「医師中村哲の仕事・働くということ」を視聴後に、労働者協同組合法の概要について同事業団埼玉事業本部富沢一樹事務局次長より説明。「労働者協同組合・協同労働に関心ある個人・団体がゆるやかにつながり、交流・情報交換・会員拡大などの活動を進めている埼玉協同労働推進ネットワーク」も紹介。

◎パネルディスカッション「共に働き、共に生きる」では、コメンテーターに街活性室株式会社斎藤徹代表取締役をお迎えし、越谷で協同労働を進めている団体より取り組みを報告(コーディネーターは埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会の浅草秀子事務局長)。

◎「レトロな商店街の空店舗を生かし、地域とつながるお弁当屋を60~80代の高齢者が働き、共に運営する」企業組合ワーカーズ・コレクティブキッチンとまと。

https://www.kitchentomato-workers.com/

◎「就労支援センターや就労移行~多機能事業所~就労継続支援B型事業所、交流の場「世一緒」を通して地域で共に暮らし働く社会を目指している」NPO法人障害者の職場参加をすすめる会。世一緒に参加しちるメンバーがキッチンとまとで就労も。

https://www.syokubasanka.com/

◎「生活クラブ生協の配送業務などを受託、40~70代が就労している」労働者協同組合ワーカーズ・コレクティブそら。2015年より生活クラブ生協の就労支援事業所からの就労体験の受け入れも行っており、もうすぐトライアル雇用も開始する。

https://wco-sora.jimdofree.com/

◎「越谷市より生活困窮者自立支援事業の「生活自立相談よりそい」を受託運営している」ワーカーズコープ・センター事業団越谷地域福祉事業所。「関係機関や地域とのネットワークはあっても、居場所・役割・活躍の場、活用できる地域資源が乏しい」という想いがあり、それに応える「地域活動拠点ねがい」を立ちあげ、「ちょいワーク」(内職など)や食品配布会(フードバンク埼玉と連携)、介護予防体操などを運営、越谷総合技術学校との交流(数学検定会場)も進めている。

◎最後に、ネットワーク共同代表で埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会の後藤成美代表理事より閉会挨拶があり終了。

◎協同労働推進ネットワークが県内4地域で開催したまちづくりフォーラムに参加された人びとや団体との交流を踏まえて、地域に開かれた「よい仕事交流集会」の可能性を実感できるものとなった。

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥さん(電話番担当者)が参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

2025.10.01更新

2026.02.09

の全ページは、下をクリックしてください。

2026.1.26

❖山下浩志(facebookでの発信)

◇再開!すいごごカフェカレンダー

のページへ。

のページへ。2026.01.12

❖山下浩志(1月10日)(facebookでの発信)

障害のある人も障害のない人も地域で共に

「動き始めた?脱施設」と「インクルーシブ教育」

~相模原事件から10年・・・~

★2026年3月14日(土)13:30~

★岩槻駅東口コミュニティセンター 多目的ルームÅ(4階)

★講師・尾上浩二氏(DPI日本会議副議長)

★資料代:500円

★問い合わせ090-4934-8689(大坂)

主催:一社・埼玉障害者自立生活協会

共催:埼玉障害者市民ネットワーク

2025.12.17

❖山下浩志(12月16日)(facebookでの発信)

12月半ばの雨のち曇り、肌寒い中、就労訓練施設しらこばとでの「共に働く街を創るつどい2025」の速報。みなさん、ご参加、ご協力、ありがとうございました!

コーディネーター:朝日雅也さん(埼玉県立大学名誉教授)

:職場参加をすすめるために今できること、中長期かけてやるべきことについて。

パネリスト:酒井豊さん(コンビニでの超短時間就労とB型せんげん台世一緒併用):障害持ってる人への理解をすすめてほしい。障害者がいる場所に子どもたちが社会体験するのはどうか?今の時代に、障害者に対する偏見がある。自分もそうだった。障害って身体障害だけだと思ってた。

朝日さん:アンチバイアス保育に通じるかも。小さい子に、親や保育者が思っていることが投影されることと向き合う保育。

岡田由紀子さん(ワーカーズコープ越谷自立支援事業所所長):酒井さんとかぶります。障害のあるなしは誰にも起こりうるが、身近に感じられない。もっと身近に感じる取り組みが出来たらいいと思っています。

浅草秀子さん(埼玉県ワーカーズコレクティブ連合会):職場参加の意味の深いところをあらためて学ばせてもらった。職場の中で人を分けていたことがあるなと。コミュニティレストランのお客様が見える所で、「あ、こういう風にやってるのね」と理解していくことをやっていけなくちゃと、話を伺っていて思いました。

酒井さん:模型やってて思ったのは、障害あるなしに関わらず、個性とかいろいろある。十人十色でなく、一人百色もありかと。模型は一色だが、その一色がいろいろある。仕事は誰かが代われるが、その人には代われない。

朝日さん:コンビニで働いて、世一緒には行きたくないとか、その反対とかありますか?

酒井さん:毎日あります。仕事は楽しいものではないです。でも、読み方を変えれば楽しいです。

朝日さん:手を抜きたいことは?

酒井さん:手を抜きたいけれど、手をかけたい。

浅草さん:私は個人として会員にならせてもらっています。障害のある人は施設で働くとか、支援を受けて働くのが通常ですが。それをあえて「職場参加」と。個人として画期的なものを感じました。ワーコレはもっと原始的かもしれませんが、「この指とまれ」といって集まってきた人たちと調整しながらやってきました。そのことをもうちょっときちんととらえれば、「職場参加」になるのか、ただもう少し原始的な気がします。

朝日さん:専門性等を強調することなく、原始的に一緒に働くのが大切と。それは職場参加の土壌としては大切な気がしますが。

浅草さん:集まってきた人でやっていく、その中に何か抱えている人がいる。それを調整しながらやっていくということ。

岡田さん:みなさんの話を聴いて、まず働こうと思う気持ちを持ち続けることは周りの人の理解、支え合いで成り立つのかなと思いました。仕事をやめるのは簡単ですが、辞めた後また働くのは人々のつながりがあってこそと。

朝日さん:職場参加という考え方についてはいかがですか?

岡田さん:嫌でもやってみようという人がいて、それを受け止める職場があることが職場参加かなと思いました。

朝日さん:まさに「相互性」というところで受け止めていただいたと思います。

酒井さん:職場に参加というのもありますが、職場から参加というのも大事だと思います。幼馴染にころころ仕事をかえる奴がいて、職場参加したんだから嫌いになる理由だけでなく、好きになる理由も探せよと言ってるんです。いろんな人が関わって参加したんだからと。

朝日さん:おっしゃるように,嫌なことはすぐ辞められるけど、せっかく参加したんだから、その中で好きなことを見出してゆくことも・・・

酒井さん:職場のコンビニで弁当作りが終わって、何しようかと。最初は「何かやることありますか」と訊いてたんですけど、自分から仕事探すのも大事だと思うんですね。

朝日さん:企業とかが「うちには障害者にさせる仕事がない」と言われるんですが、最近気になっているのが、「仕事の切り出し」とかで、「できそうな仕事をみつけてあてがいましょう」しかないこと。

酒井さん:その人ができる仕事を探すんじゃなくて、できない仕事を探すのも大事かもしれませんね。

朝日さん:折原さんはいかがですか?

折原さん(せんげん台世一緒通所者):俺らができる仕事を、俺らの方も腹くくって働かないとと思ってます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2025.12.19

❖山下浩志(12月18日)(facebookでの発信)

12月14日(日)に開催された「共に働く街を創るつどい2025」第1部のパネルディスカッションに続いて、第2部は「共に働く街をめざす自治体提言2025」案の発表。

障害者メンバーが提言の要約を読み上げてゆく。毎年恒例の風景。

1)地域で共に学びたい本人・保護者の希望を応援できる「手引き」を

2)共に働き、共に暮らす地域をひろげるために地域適応支援事業の普及と充実を

3)地域で共に働く諸事業の情報提供や連携の支援を

4)貴市の労働実態調査に示された事業所の声を受け、障害者活躍のための応援を

5)市役所及び市の公共事業で共に働く職場を拡大し、その経緯を地域に役立てること

6)各世代の支援計画、都市計画に反映を、県・国の施策に反映されるよう取り組みを

この案を元にして、自治体の計画、施策に即した内容に改めた上で、地元団体とともに毎年近隣3市の首長へ提言を直接手渡すとともに、関係部課の責任者等もまじえて懇談を行う予定。

もう20年以上にわたって、積み重ねられてきた。

|

|

|

|

|

|

2025.12.04

❖山下浩志(11月28日)(facebookでの発信)

12月14日(日)の「つどい」のポスター。ちょっとだけ、写真を差し替え。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

共に働く街を創るつどい2025

日 時:2025年12月14日(日)13:30~16:30

(13:00より受付)

第1部パネルディスカッション 共に働くって・・・こういうこと あんなこと

―地域、職場でたしかめる国連総括所見

第1部パネルディスカッション 共に働くって・・・こういうこと あんなこと

―地域、職場でたしかめる国連総括所見

パネリスト:浅草 秀子さん(埼玉県ワーカーズ・コレクティブ連合会)

岡田 由紀子さん(ワーカーズコープ連合会越谷自立支援事業所所長)

大塚 眞盛さん(NPO法人障害者の職場参加をすすめる会代表理事)

折原 正裕さん(就労継続支援B型事業所せんげん台世一緒利用者)

酒井 豊さん(超短時間就労と就労継続支援B型事業所せんげん台世一緒併用)

コーディネーター:朝日 雅也さん(埼玉県立大学名誉教授)

第2部 共に働く街をめざす自治体提言2025 (案) 発表

参加費(資料代):会員500円 非会員:700円

会 場:越谷市障害者就労訓練施設しらこばと

〒343-0011 越谷市大字増林5830-4 048-965-6594

交 通:越谷駅東口から朝日バス 増林地区センター・いきいき館・総合公園行「増林バス停」下車

※市立病院行乗車の場合は、同病院で下車し徒歩約8分

手話通訳:依頼中

主 催:NPO法人障害者の職場参加をすすめる会

〒343-0041越谷市千間台西2丁目19番地38

048-964-1819(FAX共) shokuba@deluxe.ocn.ne.jp

後 援:越谷市

2025.12.01

❖山下浩志(facebookでの発信)

◇再開!すいごごカフェカレンダー

2025.11.29

❖山下浩志(11月28日)(facebookでの発信)

明日、11月29日(土)は、第24回こしがや産業フェスタ。

NPO法人障害者の職場参加をすすめる会として 越谷市総合体育館内ゾーンのBにブースをもって参加します。

こしがや産業フェスタへの出展は、当法人の初代理事長で、法人会や商工会(現商工会議所)で活躍されていた故鈴木操さんの勧めによるものでした。

それから20年余、たまに休んだりしながらも、継続してきました。

当会の提唱してきた「障害者の職場参加」は、障害者、支援者サイドからの一方向的な取り組みではなく、職場・地域からの障害者への参加を含む双方向的な取り組みとして、初めて成り立つものだからです。

今年は、当法人の運営する障害者就労継続支援事業所「せんげん台世一緒」のメンバー、職員がブースの中心を担います。

私を含む「世一緒本部」は、総合体育館内外のさまざまな企業、団体等のブースにお邪魔して、12月14日(土)に同体育館近くの越谷市障害者就労訓練施設しらこばとで開催する「共に働く街を創るつどい2025」のチラシ配布等を行う予定です。

産業フェスタに30日にお出かけの節は、ぜひ当会のブースにお立ち寄りください。

(なお、31日はお休みする予定です)

2025.11.29

❖山下浩志(11月23日)(facebookでの発信)

神奈川新聞 11月23日(日) 出会う機会 限定に憂慮 障害者との共生探る集会 (さいたま)

多様な子どもたちが共に学ぶ「インクルーシブ教育」の実現を目指し、全国の当事者や支援者、教員らが話し合う集会が22日、さいたま市で始まった。障害を理由に特別支援学校・学級に分ける教育により当事者と出会う機会が限られる現状を憂慮し、共生社会の実現に必要な方策を探った。

障害のある子の普通学級就学を後押ししている市民団体「障害児を普通学校へ・全国連絡会」(東京都世田谷区)の主催で22回目。このシンポジウムでは、障害のある人と学校や職場、地域で「出会えないのはなぜ?」というテーマで討論した。

インクルーシブ教育が専門の小国喜弘・東大大学院教授(59)は、都道府県に養護学校(現特別支援学校)の設置を義務付けた1979年は「障害のある人を隔離する教育が固定化する画期になった」と指摘。一方で共に学ぶ教育を求める市民運動は連綿と続いてきたとし、「今後にどう生かすか」と問題提起した。

市民団体「埼玉障害者市民ネットワーク」代表で身体に障害がある野島久美子さん(67)は養護学校卒業後、普通高校で学んだ当事者がいることを知り、「自分も」と34歳で定時制高校に入学した経緯を紹介。「進学後はテストで0点を取ったことも含めて、高校生として当たり前の経験をすることができて良かった」と」振り返り、インクルーシブ教育が広がることに期待を寄せた。

埼玉県内で当事者運動に伴走してきた山下浩志さん(82)は、街のバリアフリー化や福祉制度の充実が進んだ結果、障害者との接点はむしろ減ったと説明。「さまざまな人と出会い、関わりながら、どう街をつくっていけるか」と課題を提起していた。

山下さんは集会の冊子で、神奈川県立知的障害者施設「津久井やまゆり園」(相模原市緑区)で2016年に起きた殺傷事件について」言及。集会後の取材に「加害者は小学校でも園でも障害のある人と関わりがあったが、差別意識を膨らませた。当事者と対等な形で出会えない社会のありようを反映した事件ではなかったか」と指摘した。

集会は23日も行われる。

(成田 洋樹)

2025.11.23

❖山下浩志(11月19日)(facebookでの発信)

再開すいごごカフェ!11月19日(水)は、職場参加をすすめる会の事務局員・内野かず子さんのトーク。

タイトルは「職場参加と子育ての記録ー言葉の出なかった子と向き合い、障害者を知らない職場を開拓して」。

現在、越谷市が全国に先駆けて実施している「障害者地域適応支援事業」のモデル事業が立ち上がってから四半世紀。当時の職場体験先の多くを内野さんが開拓し、現在でも続いているところが複数ある。

そのノウハウを学びたいと思い、企画した今回のすいごご。

内野さんの語りをあらためて聴き、職場開拓は子育ての中での学びとつながっていることを実感した。

次女Mさんは、越谷市の教育相談で特殊学級を勧められ、大学病院では「この遅れのままゆるやかに成長してゆきます」と言われ、もう一人の医師からは「勉強についていけなくても、教室で周りを見るだけでも価値はあります。」と言われた。それらを頭に置き、本人がみんなの行く学校へ行きたいと希望しているので、姉と同じ小学校へ行った。

2年生新学期に健康診断で校医から「背中にぶたれたようなあざがあります」と告げられた担任は気を付けて見てくれた。内野さんは「今度ぶたれそうになったら、トイレに逃げな」と伝えた。トイレに逃げたのだが、廊下を走って曲がり切れず、壁にぶつかって、顔が赤く腫れて帰ってきた。本人は「男の子にいじめられた」と言っていた。

でも体に傷がついたのは、低学年のこの時だけのようだった。

体育の授業参観の時、クラスで大縄跳びをしていた。次女は縄跳びがとべないので、順番の時内野さんはよそ見をした。ひっかかったろうと思い、次女を見ると、縄跳びを跳んだ列に並んでいた。あれ?と思い、次の番の時よく見ると、縄跳びを跳ばずに走り抜けていた。

別の日、写生大会で公園の秋の景色を描く授業の後、参観があり、次女の絵を探したが、いつもとちがいすぐ見つからなかった。もしかしたら、先生がパレットの上で秋の色を作ってくれたのかなと思った。

ある日、女生徒Sさんが、作文に次女のつぶやきを書いた。低学年の時、次女が「私は友達ができない。いつになっても出来ない」と言ったと。数年経った後も頭から離れず、作文に書いたそうだ。

ここで内野さんが書いているのは、Mさんがみんなと一緒に学校で生きている中で、個々人だけではできない遊びのルールや共作のアート、文章が創造されてきたということ。

それに通じることが、職場参加でも生起しうる。たとえば、内野さんが加入している近所の生協のミニコープの店舗で、Mさんの職場体験をさせてもらった。

棚の前面に並んでいる商品が売れて、空間ができた箇所で商品を前出しする仕事。

しばらく続けて終わった後、数年経ってから、またやれないかと生協から打診があったという。Mさんがたどたどしくも懸命に働いている生協店舗風景をまた見たいという声があったのだろう。

職場参加にはさまざまな展開の方向がありうると思うが、言えることは障害者と支援者だけの活動ではなく、受け入れる職場・地域との相互関係から生まれるアートだということ。

高齢者分野で拡がっているという「注文をまちがえる料理店」活動とも重なる要素がありそうだ。

|

|

|

|

|

|

|

|

2025.11.18

2025.11.18

❖山下浩志(の発信)

◇再開!すいごごカフェカレンダー

2025.11.06

❖山下浩志(facebookでの発信)

いっしょに歩くことからはじめよう!

障害があっても なんでも うんとこしょ!

2025年度 みんなでいっしょに歩いてみよう!

▽生活クラブ生協越谷ブロック・地域協議会

・日 時:11月14日(金)13:30~15:30

・集合場所:大袋駅東口・現地集合

・参加費:無料

・東口からエレベーター(階段)コースと踏切コースに分かれて西口へ、そして北部市民会館まで歩き、感想共有など交流します。

主催:NPO障害者の職場参加をすすめる会

越谷市民ネットワーク

ケアシステムわら細工

生活クラブ越谷ブロック地域協議会

2025.10.21

❖山下浩志(facebookでの発信)

再開!すいごごカフェカレンダー

引越しがすみましたので、すいごごカフェを再開します。

初めての方もどうぞ!参加費無料。

すいごごカフェは、さまざまな障害のある人やその家族、またはケアを仕事とする人たちが代わる代わるゲストとしてトークしたり、アートしたりします。そのほか、この周辺地域の生き字引や無名の有名人といった多彩なゲストもお招きしています。

1時間以内でお話しや表現をいただき、5分間、盲ろう四肢麻痺の橋本克己画伯のミニ手話タイムを挟み、感想、質疑応答など25分。全部で1時間半の白昼夢のようなひとときを、あなたも。

参加費無料ですが、さしいれ歓迎!

▼10/22(水) 13:30~15:00 @せんげん台世一緒

ゲスト:大野言弥さん(キッチンとまと店員)

「いまいるところ」

いま通っているB型とせんげん台世一緒を比較しての話・・・その他にもいっぱいしゃべるよ!

▼10/29(水) 13:30~15:00 @世一緒本部

ゲスト:山下浩志さん(職場参加をすすめる会事務局長)

「世一緒本部って?」

どうしてこの場所に引っ越してきたのか?引っ越しの中で出会った人達。

これからやっていきたいこと。

▼11/5(水) 13:30~15:00 @世一緒本部 ゲスト

ゲスト:水谷淳子さん(医師)

「冬へ向うからだ」

あらためて、自分の自然、自分の星と向き合う・・・・

▼11/12(水) 13:30~15:00 @世一緒本部 ゲスト

ゲスト:山脇雅史さん(疾走するカリンバ奏者)

「カリンバと共に」

ママチャリで都心へ、江ノ島へ、走り奏でつつ考える

NPO法人障害者の職場参加をすすめる会

世一緒本部:越谷市千間台西2丁目19番地38

048-964-1819(FAX共、要9回コール)

就労継続支援B型事業所せんげん台世一緒:

越谷市千間台西3丁目1番地16

048-971-8038(FAX共)

2025.10.20

❖山下浩志(facebookでの発信)

10.19わらじ大バザー2025の風景。

出現して間もない異空間「春日部市役所まちなか広場」は、ごちゃごちゃと集まったひととものたちを迎え入れ、「ひきあう孤独の力」を証明したか。

フリマ区画につれあいの作品「世一緒本部」の旗をかかげたブースを確保し、さまざまな宇宙と出会い、すれちがった。

すれちがえたことの幸運。

皆様、ありがとうございました。

2025.10.12

❖「田嶋 康利さん」(facebookの発信)

(2025年10月12日)

★午後から、まちづくりフォーラムin越谷(埼玉協同労働推進ネットワーク主催、越谷市民活動支援センター共催、財団法人協同労働くらしとしごと協力)。64人参加。

越谷市での協同の関係の広がりを実感することができるフォーラム。皆さんお疲れ様でした。

◎主催者を代表して、協同労働推進ネットワーク共同代表でワーカーズコープ・センター事業団埼玉事業本部成田誠本部長の開会挨拶。「ネットワークでは昨年から、所沢、行田、秩父でフォーラムを開催し、今回、市民活動支援センターの協力も得て、越谷で開催することになった。労働者協同組合法が2022年10月に施行されて170の労働者協同組合が全国に瀬筒立され、埼玉県でも多くの労働者協同組合が設立されている(全国3位)」と紹介。

◎続いて、映画「医師中村哲の仕事・働くということ」を視聴後に、労働者協同組合法の概要について同事業団埼玉事業本部富沢一樹事務局次長より説明。「労働者協同組合・協同労働に関心ある個人・団体がゆるやかにつながり、交流・情報交換・会員拡大などの活動を進めている埼玉協同労働推進ネットワーク」も紹介。

◎パネルディスカッション「共に働き、共に生きる」では、コメンテーターに街活性室株式会社斎藤徹代表取締役をお迎えし、越谷で協同労働を進めている団体より取り組みを報告(コーディネーターは埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会の浅草秀子事務局長)。

◎「レトロな商店街の空店舗を生かし、地域とつながるお弁当屋を60~80代の高齢者が働き、共に運営する」企業組合ワーカーズ・コレクティブキッチンとまと。

https://www.kitchentomato-workers.com/

◎「就労支援センターや就労移行~多機能事業所~就労継続支援B型事業所、交流の場「世一緒」を通して地域で共に暮らし働く社会を目指している」NPO法人障害者の職場参加をすすめる会。世一緒に参加しちるメンバーがキッチンとまとで就労も。

https://www.syokubasanka.com/

◎「生活クラブ生協の配送業務などを受託、40~70代が就労している」労働者協同組合ワーカーズ・コレクティブそら。2015年より生活クラブ生協の就労支援事業所からの就労体験の受け入れも行っており、もうすぐトライアル雇用も開始する。

https://wco-sora.jimdofree.com/

◎「越谷市より生活困窮者自立支援事業の「生活自立相談よりそい」を受託運営している」ワーカーズコープ・センター事業団越谷地域福祉事業所。「関係機関や地域とのネットワークはあっても、居場所・役割・活躍の場、活用できる地域資源が乏しい」という想いがあり、それに応える「地域活動拠点ねがい」を立ちあげ、「ちょいワーク」(内職など)や食品配布会(フードバンク埼玉と連携)、介護予防体操などを運営、越谷総合技術学校との交流(数学検定会場)も進めている。

◎最後に、ネットワーク共同代表で埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会の後藤成美代表理事より閉会挨拶があり終了。

◎協同労働推進ネットワークが県内4地域で開催したまちづくりフォーラムに参加された人びとや団体との交流を踏まえて、地域に開かれた「よい仕事交流集会」の可能性を実感できるものとなった。

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥さん(電話番担当者)が参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

2025.10.01更新

2025.10.12

❖「田嶋 康利さん」(facebookの発信)

(2025年10月12日)

★午後から、まちづくりフォーラムin越谷(埼玉協同労働推進ネットワーク主催、越谷市民活動支援センター共催、財団法人協同労働くらしとしごと協力)。64人参加。

越谷市での協同の関係の広がりを実感することができるフォーラム。皆さんお疲れ様でした。

◎主催者を代表して、協同労働推進ネットワーク共同代表でワーカーズコープ・センター事業団埼玉事業本部成田誠本部長の開会挨拶。「ネットワークでは昨年から、所沢、行田、秩父でフォーラムを開催し、今回、市民活動支援センターの協力も得て、越谷で開催することになった。労働者協同組合法が2022年10月に施行されて170の労働者協同組合が全国に瀬筒立され、埼玉県でも多くの労働者協同組合が設立されている(全国3位)」と紹介。

◎続いて、映画「医師中村哲の仕事・働くということ」を視聴後に、労働者協同組合法の概要について同事業団埼玉事業本部富沢一樹事務局次長より説明。「労働者協同組合・協同労働に関心ある個人・団体がゆるやかにつながり、交流・情報交換・会員拡大などの活動を進めている埼玉協同労働推進ネットワーク」も紹介。

◎パネルディスカッション「共に働き、共に生きる」では、コメンテーターに街活性室株式会社斎藤徹代表取締役をお迎えし、越谷で協同労働を進めている団体より取り組みを報告(コーディネーターは埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会の浅草秀子事務局長)。

◎「レトロな商店街の空店舗を生かし、地域とつながるお弁当屋を60~80代の高齢者が働き、共に運営する」企業組合ワーカーズ・コレクティブキッチンとまと。

https://www.kitchentomato-workers.com/

◎「就労支援センターや就労移行~多機能事業所~就労継続支援B型事業所、交流の場「世一緒」を通して地域で共に暮らし働く社会を目指している」NPO法人障害者の職場参加をすすめる会。世一緒に参加しちるメンバーがキッチンとまとで就労も。

https://www.syokubasanka.com/

◎「生活クラブ生協の配送業務などを受託、40~70代が就労している」労働者協同組合ワーカーズ・コレクティブそら。2015年より生活クラブ生協の就労支援事業所からの就労体験の受け入れも行っており、もうすぐトライアル雇用も開始する。

https://wco-sora.jimdofree.com/

◎「越谷市より生活困窮者自立支援事業の「生活自立相談よりそい」を受託運営している」ワーカーズコープ・センター事業団越谷地域福祉事業所。「関係機関や地域とのネットワークはあっても、居場所・役割・活躍の場、活用できる地域資源が乏しい」という想いがあり、それに応える「地域活動拠点ねがい」を立ちあげ、「ちょいワーク」(内職など)や食品配布会(フードバンク埼玉と連携)、介護予防体操などを運営、越谷総合技術学校との交流(数学検定会場)も進めている。

◎最後に、ネットワーク共同代表で埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会の後藤成美代表理事より閉会挨拶があり終了。

◎協同労働推進ネットワークが県内4地域で開催したまちづくりフォーラムに参加された人びとや団体との交流を踏まえて、地域に開かれた「よい仕事交流集会」の可能性を実感できるものとなった。

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥さん(電話番担当者)が参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

2025.10.01更新

2025.10.12

❖「田嶋 康利さん」(facebookの発信)

(2025年10月12日)

★午後から、まちづくりフォーラムin越谷(埼玉協同労働推進ネットワーク主催、越谷市民活動支援センター共催、財団法人協同労働くらしとしごと協力)。64人参加。

越谷市での協同の関係の広がりを実感することができるフォーラム。皆さんお疲れ様でした。

◎主催者を代表して、協同労働推進ネットワーク共同代表でワーカーズコープ・センター事業団埼玉事業本部成田誠本部長の開会挨拶。「ネットワークでは昨年から、所沢、行田、秩父でフォーラムを開催し、今回、市民活動支援センターの協力も得て、越谷で開催することになった。労働者協同組合法が2022年10月に施行されて170の労働者協同組合が全国に瀬筒立され、埼玉県でも多くの労働者協同組合が設立されている(全国3位)」と紹介。

◎続いて、映画「医師中村哲の仕事・働くということ」を視聴後に、労働者協同組合法の概要について同事業団埼玉事業本部富沢一樹事務局次長より説明。「労働者協同組合・協同労働に関心ある個人・団体がゆるやかにつながり、交流・情報交換・会員拡大などの活動を進めている埼玉協同労働推進ネットワーク」も紹介。

◎パネルディスカッション「共に働き、共に生きる」では、コメンテーターに街活性室株式会社斎藤徹代表取締役をお迎えし、越谷で協同労働を進めている団体より取り組みを報告(コーディネーターは埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会の浅草秀子事務局長)。

◎「レトロな商店街の空店舗を生かし、地域とつながるお弁当屋を60~80代の高齢者が働き、共に運営する」企業組合ワーカーズ・コレクティブキッチンとまと。

https://www.kitchentomato-workers.com/

◎「就労支援センターや就労移行~多機能事業所~就労継続支援B型事業所、交流の場「世一緒」を通して地域で共に暮らし働く社会を目指している」NPO法人障害者の職場参加をすすめる会。世一緒に参加しちるメンバーがキッチンとまとで就労も。

https://www.syokubasanka.com/

◎「生活クラブ生協の配送業務などを受託、40~70代が就労している」労働者協同組合ワーカーズ・コレクティブそら。2015年より生活クラブ生協の就労支援事業所からの就労体験の受け入れも行っており、もうすぐトライアル雇用も開始する。

https://wco-sora.jimdofree.com/

◎「越谷市より生活困窮者自立支援事業の「生活自立相談よりそい」を受託運営している」ワーカーズコープ・センター事業団越谷地域福祉事業所。「関係機関や地域とのネットワークはあっても、居場所・役割・活躍の場、活用できる地域資源が乏しい」という想いがあり、それに応える「地域活動拠点ねがい」を立ちあげ、「ちょいワーク」(内職など)や食品配布会(フードバンク埼玉と連携)、介護予防体操などを運営、越谷総合技術学校との交流(数学検定会場)も進めている。

◎最後に、ネットワーク共同代表で埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会の後藤成美代表理事より閉会挨拶があり終了。

◎協同労働推進ネットワークが県内4地域で開催したまちづくりフォーラムに参加された人びとや団体との交流を踏まえて、地域に開かれた「よい仕事交流集会」の可能性を実感できるものとなった。

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥さん(電話番担当者)が参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

2025.10.01更新

2025.10.12

❖【田嶋 康利さん】(facebookでの発信)

★まちづくりフォーラムin越谷(埼玉協同労働推進ネットワーク主催、越谷市民活動支援センター共催、財団法人協同労働くらしとしごと協力)――須長代表と大野言弥さん(電話番担当者)が参加し、発言しました。

【田嶋 康利さん】が発信。

午後から、まちづくりフォーラムin越谷(埼玉協同労働推進ネットワーク主催、越谷市民活動支援センター共催、財団法人協同労働くらしとしごと協力)。64人参加。

越谷市での協同の関係の広がりを実感することができるフォーラム。皆さんお疲れ様でした。

◎主催者を代表して、協同労働推進ネットワーク共同代表でワーカーズコープ・センター事業団埼玉事業本部成田誠本部長の開会挨拶。「ネットワークでは昨年から、所沢、行田、秩父でフォーラムを開催し、今回、市民活動支援センターの協力も得て、越谷で開催することになった。労働者協同組合法が2022年10月に施行されて170の労働者協同組合が全国に瀬筒立され、埼玉県でも多くの労働者協同組合が設立されている(全国3位)」と紹介。

◎続いて、映画「医師中村哲の仕事・働くということ」を視聴後に、労働者協同組合法の概要について同事業団埼玉事業本部富沢一樹事務局次長より説明。「労働者協同組合・協同労働に関心ある個人・団体がゆるやかにつながり、交流・情報交換・会員拡大などの活動を進めている埼玉協同労働推進ネットワーク」も紹介。

◎パネルディスカッション「共に働き、共に生きる」では、コメンテーターに街活性室株式会社斎藤徹代表取締役をお迎えし、越谷で協同労働を進めている団体より取り組みを報告(コーディネーターは埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会の浅草秀子事務局長)。

◎「レトロな商店街の空店舗を生かし、地域とつながるお弁当屋を60~80代の高齢者が働き、共に運営する」企業組合ワーカーズ・コレクティブキッチンとまと。

https://www.kitchentomato-workers.com/

◎「就労支援センターや就労移行~多機能事業所~就労継続支援B型事業所、交流の場「世一緒」を通して地域で共に暮らし働く社会を目指している」NPO法人障害者の職場参加をすすめる会。世一緒に参加しちるメンバーがキッチンとまとで就労も。

https://www.syokubasanka.com/

◎「生活クラブ生協の配送業務などを受託、40~70代が就労している」労働者協同組合ワーカーズ・コレクティブそら。2015年より生活クラブ生協の就労支援事業所からの就労体験の受け入れも行っており、もうすぐトライアル雇用も開始する。

https://wco-sora.jimdofree.com/

◎「越谷市より生活困窮者自立支援事業の「生活自立相談よりそい」を受託運営している」ワーカーズコープ・センター事業団越谷地域福祉事業所。「関係機関や地域とのネットワークはあっても、居場所・役割・活躍の場、活用できる地域資源が乏しい」という想いがあり、それに応える「地域活動拠点ねがい」を立ちあげ、「ちょいワーク」(内職など)や食品配布会(フードバンク埼玉と連携)、介護予防体操などを運営、越谷総合技術学校との交流(数学検定会場)も進めている。

◎最後に、ネットワーク共同代表で埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会の後藤成美代表理事より閉会挨拶があり終了。

◎協同労働推進ネットワークが県内4地域で開催したまちづくりフォーラムに参加された人びとや団体との交流を踏まえて、地域に開かれた「よい仕事交流集会」の可能性を実感できるものとなった。

2025.10.10

❖山下浩志(facebookでの発信)

秋のちんどんパレードを実施します

▽各位

いくらか涼しくなってきましたね

そして、第22回障害児を普通学校へ・全国連絡会の埼玉で開催される全国交流集会(11月22日・23日)も2か月を切りました。

夏にお約束した涼しくなった「秋のちんどんパレード」を実施します

★秋のちんどんパレード

・10月30日(木) 午後2時スタート

・集合・スタート場所 さいたま市役所東広場

・解散場所 埼玉県庁みどりの広場

・目的・訴求点 「障害のある人も、障害のない人も地域で共に」(共生社会)

「第22回障害児を普通学校へ・全国連絡会 全国交流集会in埼玉」(インクルーシブ教育)

「重度訪問における告示523号の撤廃」(障害者差別・偏見)などをうったえます。

・服装自由・どなたでも参加できます。

お誘いあわせの上、参加をお願いします。

※メールサーバーの不調で1か月間メールの発受信ができませんでした。

やっと回復しました。

連絡が遅くなってすいません。

%%%%%%%%%%%%%%

埼玉障害者市民ネットワーク

代表 野島久美子

事務局 大坂富男

%%%%%%%%%%%%%%%

2025.10.12

❖「田嶋 康利さん」(facebookの発信)

(2025年10月12日)

★午後から、まちづくりフォーラムin越谷(埼玉協同労働推進ネットワーク主催、越谷市民活動支援センター共催、財団法人協同労働くらしとしごと協力)。64人参加。

越谷市での協同の関係の広がりを実感することができるフォーラム。皆さんお疲れ様でした。

◎主催者を代表して、協同労働推進ネットワーク共同代表でワーカーズコープ・センター事業団埼玉事業本部成田誠本部長の開会挨拶。「ネットワークでは昨年から、所沢、行田、秩父でフォーラムを開催し、今回、市民活動支援センターの協力も得て、越谷で開催することになった。労働者協同組合法が2022年10月に施行されて170の労働者協同組合が全国に瀬筒立され、埼玉県でも多くの労働者協同組合が設立されている(全国3位)」と紹介。

◎続いて、映画「医師中村哲の仕事・働くということ」を視聴後に、労働者協同組合法の概要について同事業団埼玉事業本部富沢一樹事務局次長より説明。「労働者協同組合・協同労働に関心ある個人・団体がゆるやかにつながり、交流・情報交換・会員拡大などの活動を進めている埼玉協同労働推進ネットワーク」も紹介。

◎パネルディスカッション「共に働き、共に生きる」では、コメンテーターに街活性室株式会社斎藤徹代表取締役をお迎えし、越谷で協同労働を進めている団体より取り組みを報告(コーディネーターは埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会の浅草秀子事務局長)。

◎「レトロな商店街の空店舗を生かし、地域とつながるお弁当屋を60~80代の高齢者が働き、共に運営する」企業組合ワーカーズ・コレクティブキッチンとまと。

https://www.kitchentomato-workers.com/

◎「就労支援センターや就労移行~多機能事業所~就労継続支援B型事業所、交流の場「世一緒」を通して地域で共に暮らし働く社会を目指している」NPO法人障害者の職場参加をすすめる会。世一緒に参加しちるメンバーがキッチンとまとで就労も。

https://www.syokubasanka.com/

◎「生活クラブ生協の配送業務などを受託、40~70代が就労している」労働者協同組合ワーカーズ・コレクティブそら。2015年より生活クラブ生協の就労支援事業所からの就労体験の受け入れも行っており、もうすぐトライアル雇用も開始する。

https://wco-sora.jimdofree.com/

◎「越谷市より生活困窮者自立支援事業の「生活自立相談よりそい」を受託運営している」ワーカーズコープ・センター事業団越谷地域福祉事業所。「関係機関や地域とのネットワークはあっても、居場所・役割・活躍の場、活用できる地域資源が乏しい」という想いがあり、それに応える「地域活動拠点ねがい」を立ちあげ、「ちょいワーク」(内職など)や食品配布会(フードバンク埼玉と連携)、介護予防体操などを運営、越谷総合技術学校との交流(数学検定会場)も進めている。

◎最後に、ネットワーク共同代表で埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会の後藤成美代表理事より閉会挨拶があり終了。

◎協同労働推進ネットワークが県内4地域で開催したまちづくりフォーラムに参加された人びとや団体との交流を踏まえて、地域に開かれた「よい仕事交流集会」の可能性を実感できるものとなった。

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥さん(電話番担当者)が参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

2025.10.01更新

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥(電話番担当者)に参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

・キッチンとまと代表

代表:須長 こう 氏、

発言者:大野 言弥 (ことや)氏

2025.09.01更新

2025.09.01更新

2025.10.03

❖山下浩志(facebookでの発信)

**東越谷「世一緒」の閉所 と 千間台「世一緒本部」内見会のお知らせ**

「9.20共に学び、共に働く街を考えるシンポジウム」が終わり、いよいよ東越谷の職場参加ビューローを閉じ、千間台の就労継続B型事業所「せんげん台世一緒」の近くに本部事務所を移転する作業にとりかかりました。

10月11日(土)午後1時~3時、新しい本部事務所の内見会をいたしますので、ご縁のある皆様にぜひお越しいただきたく、ご案内申し上げます。

20年間の活動とそこに出入りする人たちの人生がしみ込んだ場には、多岐にわたる物たちが集まっており、それらを取捨選択する作業は、きわめて困難でした。

それ以上に、東越谷でご縁を結んだ方々へのご挨拶はやっと始めたばかりで、引っ越した後改めておうかがいさせていただくことになり、申し訳ない限りです。

そんなどたばたの中で、荷物の運び込みはなんとか終わり、中は片付いていませんが、表に看板が付いたので、写真でご紹介します。

なお、今月の11日(土)午後1時~3時、新しい本部事務所の内見会をいたしますので、ご縁のある皆様にぜひお越しいただきたく、ご案内申し上げます。

住所は、〒 343-0041 越谷市千間台西2丁目19番地38です。千間台駅西口の陸橋通りに面しています。

電話はこれまで通り、048-964-1819(FAX共)です。7回コールした後、メッセージが聴こえ、通話可能になるのも、従来通りです。

メールも従来通り、shokuba@deluxe.ocn.ne.jp です。

当面、平日の月、水、金の10:00~16:00は原則として開ける予定です。

すいごごカフェなどプログラムについては、きまり次第ご案内いたします。

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥(電話番担当者)に参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

・キッチンとまと代表

代表:須長 こう 氏、

発言者:大野 言弥 (ことや)氏

2025.09.01更新

2025.09.01更新

△右側です。

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥(電話番担当者)に参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

・キッチンとまと代表

代表:須長 こう 氏、

発言者:大野 言弥 (ことや)氏

2025.09.01更新

2025.09.01更新

2025.09.25

❖山下浩志(上)(facebookでの発信)

9月20日(土)午後、NPO法人障害者の職場参加をすすめる会主催「共に学び、共に働く街づくりを考えるシンポジウム」が、越谷市中央市民会館で開かれた(後援・越谷市 :社会福祉法人越谷社会福祉協議会「愛の詩基金助成金」助成)。

シンポジストとして、松山美幸さん(板橋区在住、主婦、聴覚障害)、坂口佳代子さん(草加市在住、地活めだか工房施設長、車椅子ユーザー)、前田海里さん(志木市在住、大脳白質ジストロフィー、運送会社勤務)。私がシンポジウムの進行役、総合司会を野島久美子さん(埼玉障害者市民ネットワーク代表)が務めた。

シンポジウムに先立って、法人の大塚代表理事から、「先日の参院選で『日本人ファースト』を打ち出した政党が躍進したが、障害者総合支援法以降、学校卒業後も細かく分けることが進み、『健常者ファースト』になりつつあり、怖い。今日はその状況を打破するヒントをつかめたら」と挨拶があった。

シンポジウムに移り、まず3人のシンポジストの「共に学ぶ」の体験から。

松山さんから、60才の時、亡父を合同墓に入れ、慰霊祭に行ったら「坂田〈松山さんの旧姓)じゃない?!」と声をかけられ、45年ぶりに中学のクラスメートと再会した経緯を話された。

「なんで今まで同窓会に来なかったのかと訊かれ、引越しで住所が変わったので案内が届かなかったとわかった。

小学校の時はいじめられ、中学の時は部活に熱中し、図書館に出入りし、誰とも話さなかったわけではないが、仲良しがいた記憶もなかった。しかし、みんなが同じように自分がどうしているか考えてくれていて、すれちがう車いすの人はいても、身近に障がいのある人はいず、一緒に過ごした障害者は私しかいないから、私の存在がすごく意味のあることだったとみんなに言われた。その時はやっぱりろう学校に行かなくてよかったなと思った。」

「小学校、中学校、高校のいつがいちばん楽しかったかと聞かれると、なんでかわからないが、中学校。偶然にお墓でつながって同窓会に出席したら、昔の私は部屋の隅っこで暗い顔をして黙っていたんですって。その子が、意外に、子育てしてたくましいお母ちゃんになって・・・いちばん変わったのは坂田だって。そうか、私はおとなしかったんだなと。友達っていいなと思った。」と松山さん。45年経ってわかり合った「共に学ぶ」の世界。

坂口さんは小学校でいじめ、親の付き添い条件。休み時間に同級生に車いすがぶつかり、休み時間は動けないよう教師に机に縛られた。そこで鍛えられ、中学校では友達の手を借り、隣市の高校への通学では朝は母が車で送ってくれたが、土曜とか母が用事がある時は一人で帰って来なさいと。

自分で声をかける勇気がなく、駅で甘栗を売っているやくざっぽい人に駅員を呼んできてきてもらうとか、そのお兄さんに他の人に声をかけてもらうとか、試行錯誤しながら階段や電車の乗り降りをしていった。

さらに高校の先輩に教えてもらったコンサートに、親抜きで自分で出かけるのも楽しく、道筋もトイレの有無も、行きたい人が自分で調べなさいと母に言われ、ケンカしながら出かけた。今、そういう経験が生活のすべてに役立っている、と語る。

前田さんは、小学校の頃から「危ないから特別支援学校に行きなさい」と言われ続けてきた。中学校の時児童館のマットで遊んでいて、2mの所から落下して症状が悪化してからなおさら言われた。朝の1時間目や体育の時間は特別なクラスで支援員と別の事をやらされた。ずっと特別支援学校を勧められてきたが、どの子も地域の公立高校へ・埼玉連絡会と出会い、交渉に参加し、県立高校に入学できた。

高校在学中も、3年間同じ担任で、特別支援学校に移ったらとずっと言われてきたが、それは嫌だと言い続け、福祉系の大学に進むことができた。大学に入ってから、初めて視覚、身体、知的等いろいろな障害学生と出会い、通学路の改善や大学内での電動車いすでの移動など世界を広げ、バイトもそこでみつけたと語る。

3人の「共に学ぶ」体験を受け会場もまじえての発言。

今井さん「松山さんが、なんでかわからないが中学が一番楽しかったと言うのは、私もすごくわかる。中学は楽しいけれどしんどいこともいっぱいあったなと。子どもから大人に移行する大事な時期で、自分も悶々と考えているし、圧力もあるし、そのしんどい中でどう過ごしたかが大事なんじゃないかと。

「小学校は一緒でもいいけれど、中学校は特別支援教育へ」というのはやっぱりだめなんだと思った。子どもが大人になってゆく中で、何を共有し、時には何と闘ってという経験が大事なんだと思った。私も中学2年の時のひどい環境の中で一緒に過ごした友達と毎年会っている。」

関さん「いじめを教員が認めたということは絶対許しちゃいけないが、そういうことも含めて子どもの世界。それがその後社会に出てやっていきたい等につながっているのでは。今どきの親は、子どもたちのあたりまえの出来事に気を遣いすぎる。かなりアバウトな娘が子どもに気を遣っている様子を見てもわかる。」

坂口さん「次男も障害があり、特別支援学校という声もかかったけど、やっぱり普通学級で。私を親が普通学級に行かせてくれた経験が子育てに役立った。」

水谷さん「総合県交渉で、教育局の応答を聞き、学校の先生ってなんであんなに自信たっぷりなのかと思った。学校にいる時間って、人生の中でほんのちょっぴり。でも後の人生に影響を与える。私も高校時代にすごくいじめられて、でもあと1年我慢すると自由になれると思うと我慢出来て、その経験は後に影響を与える。悪い経験ではないと思う。」

ここまで「共に学ぶ」の速報でした。「共に働く」については、続報をどうぞ!

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥(電話番担当者)に参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

・キッチンとまと代表

代表:須長 こう 氏、

発言者:大野 言弥 (ことや)氏

2025.09.01更新

2025.09.01更新

2025.09.25

❖山下浩志(下)(facebookでの発信)

「9.20 共に学び、共に働く街づくりを考えるシンポジウム」の後半は、「共に働く」をめぐって。

まず松山さんから。高校卒業して勤めた会社がセイコー関係の工場。300人位の3分の1が障害者で、手の指がない人、てんかん発作のある人など。ストで電車が止まった時は、手足の短い人が改造した車に乗って行った。職場は聴覚障害者の扱いなど知らず自分も若かったからどうすればいいか伝えられない。それでもなんとか続けていけて、異動がないので仕事が上達し、5年過ぎた頃には楽しくなった。給料は少なかったが、ボーナスももらえたし、仕事は楽しかった。配属されたところに女の先輩が8人、男の上司が3人いたが、その先輩たちがみんな結婚して辞めて行った。そういうロールモデルがいたから、自分も夫と知り合って結婚しましょうと、そして妊娠して会社を辞めた。

子どもを3人産んで育てて、バブルがはじけた後の40代の時に、生活が苦しかったから他のお母さんたちと話して、みんなヘルパーをやるというので一緒に行ったら、介護職はコミュニケーションの仕事だからできないと言われた。それでハローワークで求人票を窓口に持っていったら、言われたことが聴こえず、障害者手帳はあっちと言われた。今思うと、それが差別の始まり。

そっちに行ったらパートの仕事がなく、フルタイムの仕事、1回目の面接ですぐ採用された。9時前に来て下さいと言われて行ったら、仕事がない。部長が松山さんにどんな仕事をやってもらうか悩んでいると。座っているだけでお金がもらえるからいいと言われるが、家の中で忙しくしているのに、なんで会社に行って座っているのか。「わかった、仕事をあげるから」と言われたけど、1ケ月分の仕事を8日で終わって、「もっと仕事ください」と言ったら「ゆっくりやればいいんだ」と言われた。

小さな会社だからダメなのかと思って、大きい会社に行ったら、もっと差別がひどくて苦しかった。これが日本の会社なのかと。けっきょく辞めたその会社の飲み会が先日あって参加した。聴こえない元同僚たちは、給料が全然上がらなくて、20年前の給料のまま続けているけど、あと数年で定年だからいまさら闘うのめんどくさいと言う。情けない。だからだめなんだ。その会社は、最近不祥事で新聞に載ってた。

そして三つ目の会社。大卒が条件だったけど、面接して採用された。そこは仕事が忙しくて、残業までした。それまでの会社は、松山さん仕事できないねと言われて、仕事してないのにできるわけないじゃんと思っていた。でも最後の会社は、松山さん、仕事をこなしてくれてありがとうと言われた。父親の介護で辞めた。

今は義理の父親の介護をしているが、終わったら近所のガストで皿洗いでもしたいと思っている。

次に坂口さん。高校を卒業して、都の第3セクターの障害者多数雇用事業所でキーパンチャーの仕事に。

小、中、高と健常者の中で過ごしてきたので、初めてそこで自分も障害者なんだと感じた。1年働いて腱鞘炎になりドクターストップを受け、システムエンジニアの方に移動させられたが、仕事の中身が全く違って、何をやっているのかさっぱりわからない感じで1年で退社した。

その後、地元のイトーヨーカドーで電話交換の仕事をして、当時は仕事より結婚して子供を産んでという気持ちが強く、昔近所の人にどうせ佳代ちゃんは結婚できないわよねと言われたのを見返してやりたくて、結婚して神奈川に引っ越した。

結婚自体は6年で終わったが、当時はまだ再婚するつもりでいたから、草加の家に戻ると親の監視が入ると思って、さいたま市の県営住宅に申し込んだ。

その時は生活保護を受けていたが、子どもが大きくなって、週1回ぐらい親たちが運営しているめだか工房の経理の仕事を始めた。その後、週2回めだか工房、週2回は県庁にあるアンテナショップかっぽのパートで、3、4年働いた。

5年前、めだか工房の前施設長が定年を迎え、施設長をやらないかと声がかかり、最初は無理だと断ったが、母たちが立ち上げた場を、この先他の人がやるよりはと思い引き受けて現在に至る。

いまの14名の通所者は、私が生きてきた普通の健常者の中での波乱万丈の生活を知らず、障害者であることに違和感なく暮らしている。サービスを受けながら、障害という枠の中で生きていくことを私は嫌だと感じる。でも、その違和感を押し付けてはいけないとも感じながら、毎日生きている。

前田さん。大学卒業前に就職活動をいろいろしたがどの企業も受け入れてくれず、学生時代からずっと続けていた運送会社のバイト先に契約社員としてそのまま就労している。前は16時半から21時まで週3日という契約。

以前、上司から朝6時に出勤してくれと言われ、それに間に合うバスがない。自分の車で行っていたら、契約が違うから車では来るなと言われた。

その結果、何度か遅刻したら始末書を書かされ、今度遅刻したら退職しますという念書を書かされ、次は退職届を書かされ、親に相談しないとの一文まで書かされた。親に見せ、親が本社に連絡した結果、カスタマーセンターで相談を受け対応してくれた。

今の勤務時間は、10時から14時半。

坂口さんから前田さんに質問。「前田さんはうちの次男と同じ年で、ついつい親感覚で見てしまう。辞めないで続けている意志の強さがすごいと思ったが、続けようと思ったのは?」

前田さん「その当時、自分の気持としては、就職探しててもけっこう落とされることが多かったので、今の体の動き、状況を考えて、職場を訴えてもよかったが、そうしたら居づらくなるというのもあって、今も同じ職場にいます。」

大塚さん「ひどい会社だなと思ったんですが、横のつながりを持っていくことが大事だと思う。労働組合があれば会社と交渉権があるから、そこで職場の問題を出せば、他にも悩んでいる人がいると思う。」

前田さん「職場の人とは、任された仕事については話すけど、自分からはあまり話さない。次からは話すようにします。」

最後に山下から、学校、職場で、排除や差別を受けたりしたことも含めて、他者と一緒に生きてきたことをふりかえって一言あればと、シンポジストに問いかけた。

松山さんからは、「還暦の時に中学時代の友達と会えたことが人生の中で大きな出来事。答え合わせのような気がした。

ふりかえれば、中学2年の時に、学年の先生じゃない上の学年の先生に、難聴教室がある隣の中学に転校しなさいと言われた。なんで今になってあそこに行けと言うの?あなたにそんな権利あるの?決めるのは私だよ。入口で言われるのはわかるけど、とあらためて強く思った。

45年後、父を看取って、合同慰霊祭の場で、中学の友達に会えた。父が会わせてくれたのかなと思った。あれがなかったら、中学楽しかったで終わってた。みんなが私のことをずっと思っていたことも知らなかった。私は中学で頑張ることもしていなかったけど、あなたがそこにいた意味があったと言ってくれた。」

「たわいもない話ですが・・・」と松山さん。

坂口さんは「小、中学はいい思い出がない。高校時代の友達は今もつきあいがあるし、ドリンクバー1杯で何時間もしゃべれる。勉強よりも生活。」

前田さんは「みんな同じだと思うけれど、小学校の時に避けられたこともあったけれど、親しい友達と楽しいこともやった。今も中学の時の友達や高校の友達と連絡とったり、大学の友達と出かけたり、けっこう楽しいです。」

松山さん「今は悩みというのはないんだけど、しいて言えば、いまだに差別と闘っています。最近のことだが、国勢調査の調査員を町内会長から拝命しました。説明会に出るためには手話通訳が必要だから、役所に電話した。すると、耳が聴こえないんですかと言われ、あなたにできるんですかと訊かれたんです。今は音声文字変換アプリがあるので、それをインターフォンに付けてやりとりできるのではと思う、実際にやったらできないかもしれないけど、今はやる気満々なのに、そんなことを言うから頭にきて、総務省に連絡しました。手話サークルでも話して、役所にも電話しました。」

21世紀初頭を境に、特別支援教育、障害福祉サービス、介護保険といった支援制度が、営利企業の参入しやすい市場整備と併せて一挙に拡大した。要介護度や支援の必要度によって、人々はきめ細かく場を分けられ、それまでのように学校、職場、地域で、時にはぶつかりあい、時には助け合って生きることを阻まれるようになった。

これと軌を一にして、大企業の低い雇用率がDPIによって情報公開され、企業は雇用率は上げたいが障害者とはできればつきあいたくないというジレンマに追い込まれた。その結果、本業に関係のない特例子会社、障害者枠採用、さらには雇用代行業といった特化された職場が急拡大した。その後、省庁の雇用率水増しが露呈すると、そこでもこうした受け皿が急増した。21世紀の障害者雇用率上昇は、これらの仮職場と就労継続支援A型事業所がその実体といえる。だからこそ、松山さんは「仕事がない」と感じたのだ。

人と人が出会い、試行錯誤しながら、一緒に生きる関係を編み直してゆくことが、虐待防止や合理的配慮の名によって、最初からシャットアウトされてしまう傾向も強まった。

「障害のある人もない人も共に街で生きよう」と、べしみ通所者のAさんは、今も毎日、何度もコールする。

今回のシンポジウムは、その危機感をはらんだようなコールをバックに開催された。坂口さんも、施設長のジレンマとして語った。前田さんは飄々と細道をたどる。松山さんは、さらに差別との闘いを続ける。

三者三様の道が続いていることが、いまの希望だ。

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥(電話番担当者)に参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

・キッチンとまと代表

代表:須長 こう 氏、

発言者:大野 言弥 (ことや)氏

2025.09.01更新

2025.09.01更新

2025.09.12

❖山下浩志(facebookでの発信)

第48回 わらじの会大バザー2025 市役所DE!!

10月19日(日)10:00~14:00

春日部市役所まちなかひろば他(駐車場多数あり)

。

・フードコーナー充実

水上プロレス見参!

文字アート、ボッチャコーナー

掘り出し物多数

主催: 障害のある人もない人も共に! わらじの会

後援: 春日部市

テレビ朝日福祉文化事業団助成

お問い合わせ:048-733-2743

地域活動支援センター パタパタ

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥(電話番担当者)に参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

・キッチンとまと代表

代表:須長 こう 氏、

発言者:大野 言弥 (ことや)氏

2025.09.01更新

2025.09.01更新

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥(電話番担当者)に参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

・キッチンとまと代表

代表:須長 こう 氏、

発言者:大野 言弥 (ことや)氏

2025.09.01更新

2025.09.01更新

2025.09.12

❖山下浩志(facebookでの発信)

9.20 共に学び、共に働く街づくりを考えるシンポジウム

—学校、職場、地域で ごちゃごちゃと共生社会へ

・シンポジスト:

松山 美幸さん

幼児期薬害のため難聴に。小、中、高通常学級で学ぶ。結婚と育児期を挟み、一般雇用と障害者枠雇用を経験した。手話は娘と一緒に学んだ。現在は一人旅を満喫中。

坂口 佳代子さん

出生時外傷による精髄損傷。小、中、高と通常学級。障害者多数雇用企業で頚腕症となり退職。結婚、離婚、3人の子育てをしつつ就労を模索。現在障害者福祉施設長。

前田 海里さん

大脳白質ジストロフィー。地域の学校で共に学び、どの子も地域の公立高校へ埼玉連絡会の活動に参加し、県立高校に進学する。卒業後大学に進学し、卒業する。就職の壁は厚く、学生時のアルバイトを継続中。

コーディネーター:

山下 浩志さん(NPO法人障害者の職場参加を考える会事務局長)

9月20日(土) 越谷市中央市民会館5階 第4,5会議室

13:00~受付 13:30~16:30

会費(運営協力費) 300円 手話通訳あり

主催:NPO法人障害者の職場参加をすすめる会(代表理事・大塚眞盛)

後援:越谷市

◇この事業は、社会福祉法人越谷市社会福祉協議会 「愛の詩基金助成金」をいただいて実施しています。

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥(電話番担当者)に参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

・キッチンとまと代表

代表:須長 こう 氏、

発言者:大野 言弥 (ことや)氏

2025.09.01更新

2025.09.01更新

2025.09.10

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥(電話番担当者)に参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

❖「まちづくりフォーラムIN越谷」に、山崎 泰子(せんげん台世一緒)が参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日(土)13:30~

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

2025.09.10更新

「まちづくりフォーラムIN越谷」に、須長代表と大野言弥(電話番担当者)に参加し、発言します。

・と き 2025年10月11日│13:30

・ところ 越谷市市民活動支援センター会議室A・B

・キッチンとまと代表

代表:須長 こう 氏、

発言者:大野 言弥 (ことや)氏

2025.09.01更新

2025.09.01更新

2025.07.27

❖埼玉障害者市民ネットワーク(facebooでの発信)

【第22回障害児を普通学校へ・全国連絡会全国集会in埼玉】

11月22日(土)・23日(日)が楽しみ。

いろんな方々と話してみたい。

第22回障害児を普通学校へ・全国連絡会 交流集会in埼玉

1日

·

【全国集会in埼玉】

※参加募集開始しています!

参加費3000円(2日間、1日だけの場合は2000円)

ご注意:参加費は事前振り込み

懇親会費4000円(小学生1000円)

ご注意:定員80名、事前予約制、参加費は当日現地払い(現金)

埼玉流の発信で楽しい企画検討中です。

沢山の皆さんのご参加をお待ちしています。

実行委員会事務局

| 定款 [PDF版] 2017年度事業報告 [PDF版] 2017年度収支報告 [PDF版] 2017年度就労移行支援事業準備室会計報告 [PDF版] 2017年度貸借対照表 [PDF版] 2017年度財産目録 [PDF版] 2018年度事業計画 [PDF版] 2018年度収支予算 [PDF版] 2018年度就労移行支援事業収支予算 [PDF版] 2018年度理事・監事一覧 [PDF版] △以上全文 [PDF版] △第17回定期総会(2018.6.3) |

|---|